頭のキレた、一部の連中にとって…

都合のいいように加工された情報を

ロクに疑いもせず、すぐ鵜呑みにし、

グラグラと揺らぐ『一般大衆の心』を

芯まで掌握し、ズル賢く誘導している…

国の番人『政治家』

いわば『人間心理』を思いのままに

操作する能力に長けた人種であるが

彼ら為政者(政治に携わる者)らも

参考にしている、マキャベリの思想。

では、今回は・・・

偉人マキャベリが現代まで残した

『12の名言』からヒントを得た、

国家の統治者も悪用した

経営者の対人スキル

を、あなたに紹介します。

「ニッコロ・マキャベリ」と名前は聞いたことがあっても…

実際どういう思想家だったのか知らない、という人は多いのではないでしょうか?

マキャベリは、その生涯でいくつかの著作を遺していますが、中でも代表的なのが『君主論』です。

『君主論』とは、「君主に求められる資質や、どのように統治して国を保つか」について、マキャベリの経験や君主の例などをもとに論じたモノです。

マキャベリが世俗から離れた生活を送っていた当時、フィレンツェに君臨していたメディチ家に贈る目的で書かれました。

そして、マキャベリが『君主論』を記した背景には、当時の情勢があるのです。

強大なローマ帝国が倒れて以後、イタリアに統一国家は登場しませんでした。

当時はベネツィア共和国やナポリ王国、教皇領といった5つの中規模の国家と、いくつかの小国がひしめき合った状態。

フィレンツェは中規模国家でしたが、かつて強国といわれた面影はすでになく、フランスなどの強国が手を伸ばしてくると、顔色をうかがって右往左往するといった有様だったのです。

マキャベリはこうした状況を憂慮し、イタリアは一刻も早く誰かの手で統一され、諸外国に対抗しなければならないと考えました。

「目的のためなら、手段は正当化される」といった数々の強烈な考え方の裏には「何でもいいから早くイタリアの統一を!」という、強い危機感がありました。

マキャベリの『君主論』とは、彼の強い祖国愛から生まれたものだったとされています。

さて・・・

あなたの仕事や人間関係の中で、実際どのようにしてマキャベリの思想を狡猾に活用することができるのか?

この記事が、あなたの『ヒント』になれば嬉しいです。

ドン詰まりの逆境を抜け出す3つの成功術

まず最初に・・・

あなたが窮地に陥った時、その『ドロ沼』から這い出るために必要となる圧倒的な方法…

ドン詰まりの逆境を抜け出す3つの成功術について、お伝えします。

私たちの人生において・・・

あなたが心底『脱出への出口』だと信じていたモノが、実はソイツの正体が『地獄への入り口』だった…

なんて悲劇は、そう珍しいコトじゃありません。

それこそ・・・

ギリギリのラインで必死に生きている人間にとっては、ホコリを手で払い落とす程度の災難に見舞われる『些細な不幸』ですら、かなりの致命傷となり…

それが『原因』で、あっけなく奈落の底へ、ゴロゴロと転落してしまう。

要するに、私たちは『窮地に立たされた』状況を、決して甘く見るべきではないのです。

まるで、アリの大群に放り込まれた角砂糖のような存在…

次々に襲い掛かる『間が悪い不幸』共の餌食になり、あなたの人生がブチ壊しになる危険性だってあるのです。

ですが、いくら『苦しい状況』だからと言っても…

オモチャを買ってもらえなかった子供のように、いつまでも泣きわめいて落ち込んでいても、あなたの状況は何1つとして変わりません。

つまり!!

ピンチに追い込まれた人間に、チンタラ休んでいる暇は1秒も無いのです。

なぜなら、モタモタしている間に、成功へのランウェイは閉ざされてしまうワケで…

たとえ、あなたの歩みが微速だったとしても…

着実に、一歩一歩『前進』し続ける必要があるのです。

そして時には・・・

狂気すら感じる執念が、成功を目指す者には要求されるモノなのです。

人生の多くの問題は、ひたすら考え続けることで大抵は上手くいく

バビロン

アレキサンダー・W・ウッド

もっと突っ込んで言うと・・・

考えるだけでは単なる『妄想』でしかなく、それこそ白馬に乗った王子様を待つだけの夢見がちな少女と何ら変わりません。

実際に、あなたの手足を動かし『行動』で、己の運命に訴えかけ続けるしか、過酷な現状を打破する方法はない。

自分自身の『脳みそ』を、フル稼働させて考えを巡らし思考する、そして実際の行動に移す必要があるコトなんて、誰でも知っている事実です。

しかし、そうは言っても・・・

その度に「具体的に何をすれば良いのか、まるで検討がつかない…」なんて具合に、古い悩みが新たな悩みを生み出してしまい結局『成功への歩み』が停滞してしまう…

そんなダラシがねぇ落ちに収束してしまう、なんてコトも往々にしてあるモノ。

では!!

今回は、あなたの逆境を打ち破る『魔法のキー』

ピンチに追いやられた人間が取るべき具体的な『行動指針』を、偉人マキャベリから教えてもらいましょう。

①失敗学こそが成功への一本道

同じ失敗を繰り返すのは致命的

「何をすれば成功を鷲掴みにでき、うなる財産を手に入れることができるのか?」

コレに関しては、いつの時代でも私たち人間にとっては不変のテーマでしょう。

それこそ世の中には、有名な経営者の哲学やビジネスマンの心得、いわゆる『マインドセット』なる代物が、そこら中に溢れ返っています。

こうした状況からも、いかに人々が『成功』ってヤツに関して、高い興味関心を抱いているのかが一目瞭然です。

巷(ちまた)で語られている成功の秘訣は、膨大な量ありますが…

チャンスの野郎がノコノコやって来やがったら、ソイツのクビ根っこ掴んで離しちゃダメだ!!

今のは、私の持論でしたが、他にも・・・

比較的に誰でも、すぐに実践できるモノとして挙げられる成功法則は「失敗から学ぶ」ことだと思います。

いつの時代でも、どんな職業に就いていたとしても、一度も失敗を経験しなかった人間など、この世には1人も存在しません。

要するに!!

失敗すること自体は「よくあるコトなんだ!」と、完全に割り切って考えていた方が賢明であり健全でしょう。

なぜなら、たった一度の失敗に、いつまでも心が縛り上げられ、ウジウジ悩んでいても何1つとして始まらないのだから…。

ただし!!

同じような失敗を『何度も』繰り返すのは、決して無視できない大問題なのです。

なぜなら、同じ失敗を繰り返すということは「私には学習能力がありません」と、周囲の人間に対して公言しているようなモノだから。

一般的に『仏の顔も三度まで』という言葉もありますが…

ビジネスで同じ失敗が許されるのは、運が良くて『2回まで』と考えた方が無難です。

もしも・・・

あなたが同じ過ちを『3度』繰り返したとしたら、それこそ取り返しはつきません。

たとえ相手の態度や対応が、まったく変わらないように感じたとしても、あなたへの『信頼』は完全に、地に堕ちているのです。

例えば個人で商売を行うフリーランスの場合などでは、何か失敗をしても自分1人が損をするだけで済むことがあります。

が、しかし!!

企業に就職している場合や、たとえ個人事業だったとしても、他の企業から依頼を受けている場合は、また話が別なのです。

ミスを犯してしまった自分が、何らかの損失を被ることになるのは『当たり前』ですが…

その失態によって・・・

取引先など、他の企業の信頼を失墜させるような事態になれば、他の人々にも悪影響が出てしまいます。

それこそ・・・

手が回らないほど仕事が溢れている好況の時なら、まだナンボかマシでしょうが、経済が低迷している不況では、誰もが神経を尖らせ、スリ減らしながら仕事に打ち込んでいるワケで…

ビジネスにおいては、同じ失敗は2度と言わず1度目で改善する『心構え』が必要なのです。

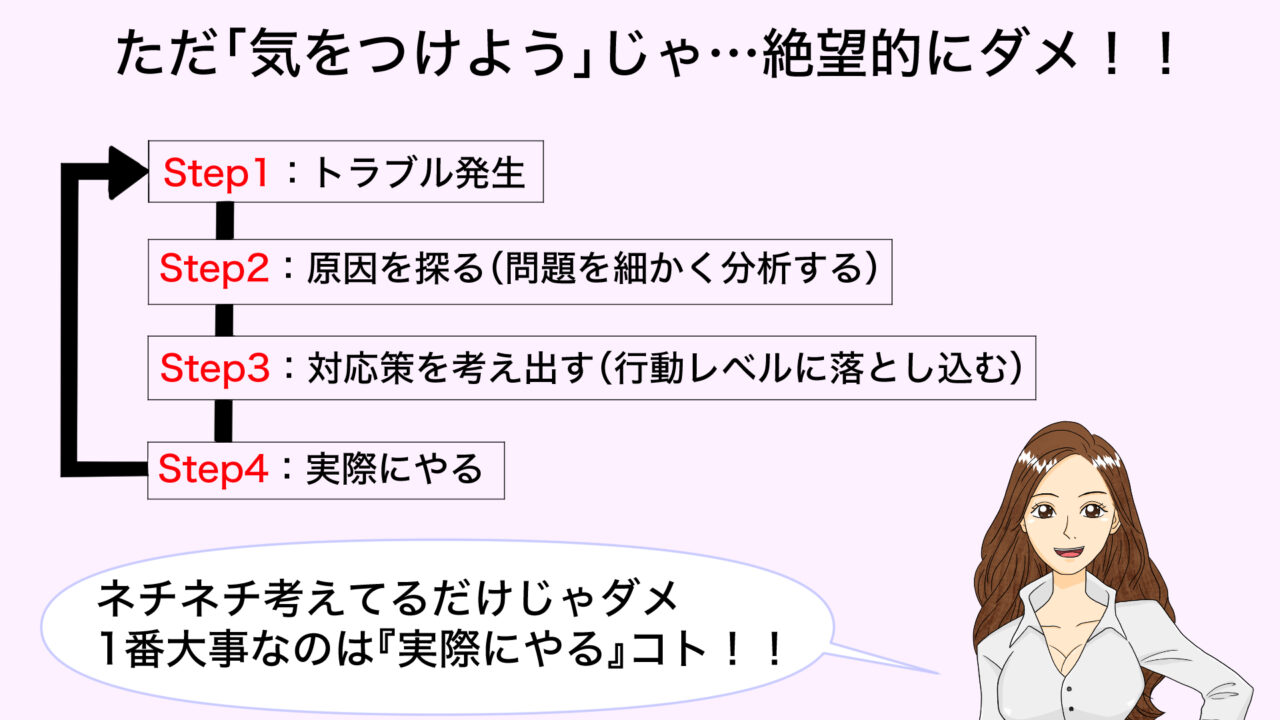

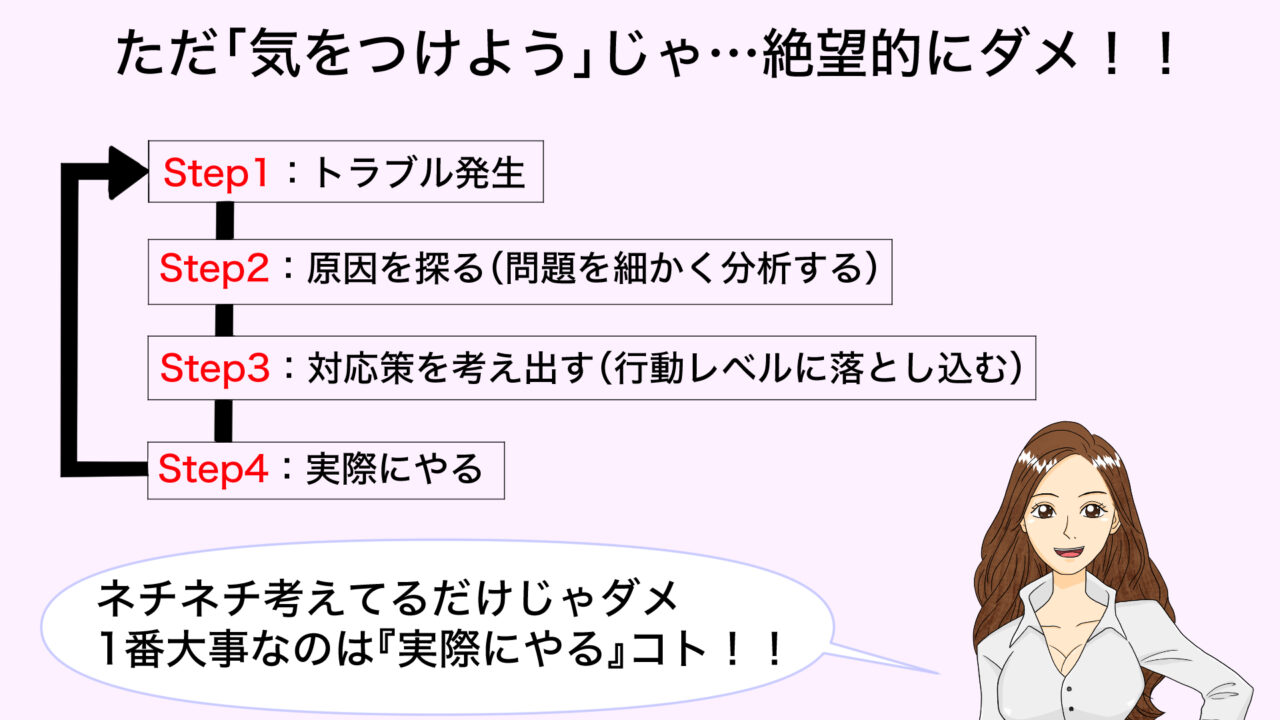

最初防止策を考え、キチンと実行せよ

大きな事故が起きた際に・・・

・事故原因の究明

・再発防止策の構築

という言葉を、よく耳にすることがあります。

コレに関しては、ビジネス以外にも共通して言えることですが、同じ失敗を繰り返さないためには、失敗の原因をしっかり突き止め、細かく分析することが必要不可欠です。

そして、ここで肝になってくるのが…

発生してしまった問題を、どれだけ『深く』掘り下げられるか?

天国へ行くのに最も有効な方法は、地獄へ行く道を熟知することである。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

まずStep1で、どこに地獄へと通じる『落としアナ』があるのか?

これを知る所からスタートして、次のStep2で、可能な限り『地獄へのトラップ』を避ける行動をする。

つまり!!

失敗につながる行動や考え方などを徹底的に考え抜き、その上で、問題が起こらないように細心の注意を払っておけば…

ひとまず大きな失敗を演じるハメには陥らない、というワケです。

何らかの失敗をしてしまい、その後に失敗の原因を明らかにした、そして起こってしまった問題の再発防止策も考えた。

ですが、この段階で思考が停滞していては、まだ足りません。

もっとも肝心なコトは、失敗から導き出した再発防止策をキチンと『実践し続ける』ことなのです。

これができなければ「同じ失敗は2度と繰り返しません!」などと熱っぽく伝えても、相手からの信頼を勝ち取ることは不可能です。

人間『口だけ』なら何とでも言えるモノなので、やはり行動で示すことが最も大切になってくるのです。

大切なのは今後の身の振り方だ

過ぎたコトを、いつまでも引きずっていても時間の無駄でしかないワケで、過去の『呪縛』に囚われたままでは、窮地を脱することは到底できっこありません。

あなたが失敗を犯してしまった時に、1番大切なコトは…

変えることができない『過去』ではなくて、変えることができる『未来』なのではないでしょうか。

誰だって失敗はする。そこから立ち直れたら、もっと強い人間に成長するんだよ!

ゴクドルズ

勝利を喰い、己の糧とせよ

敗北を踏み台に、進化せよ

今回の話に絡めるのであれば、敗北(失敗)から学びを得て、勝利(成功)に向かって一歩一歩『前進する』ことが大切、と言った所でしょう。

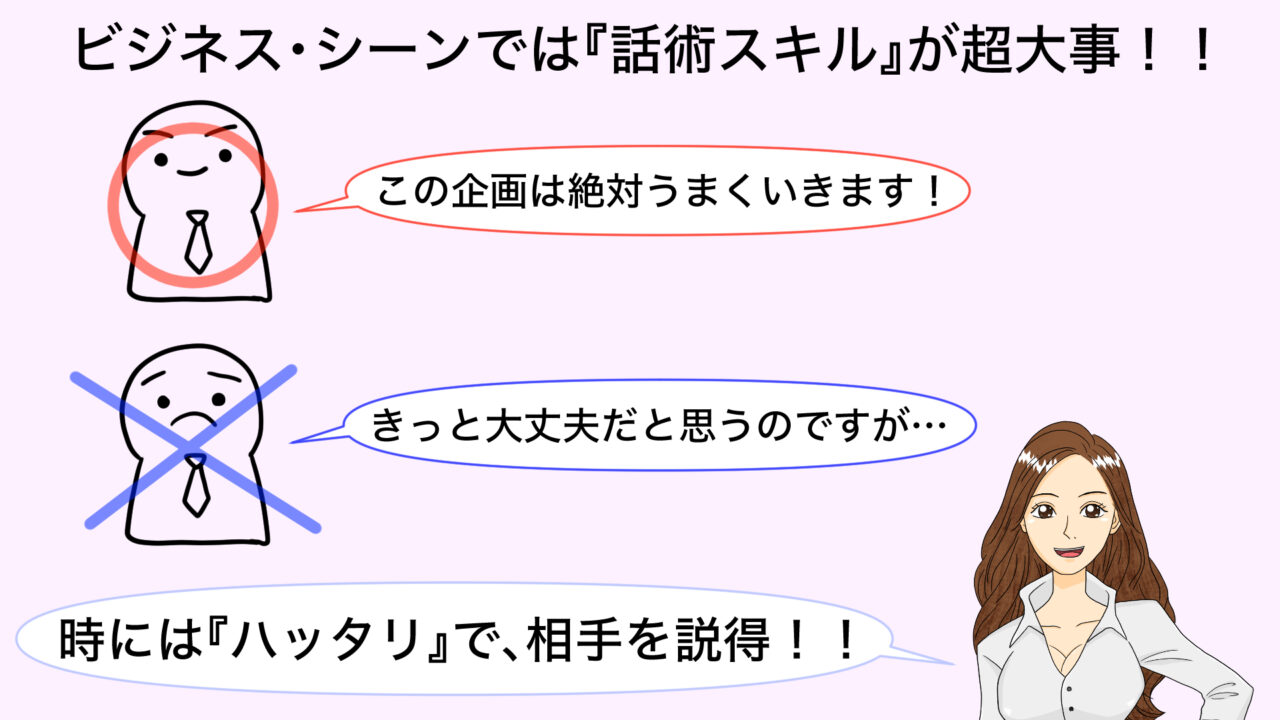

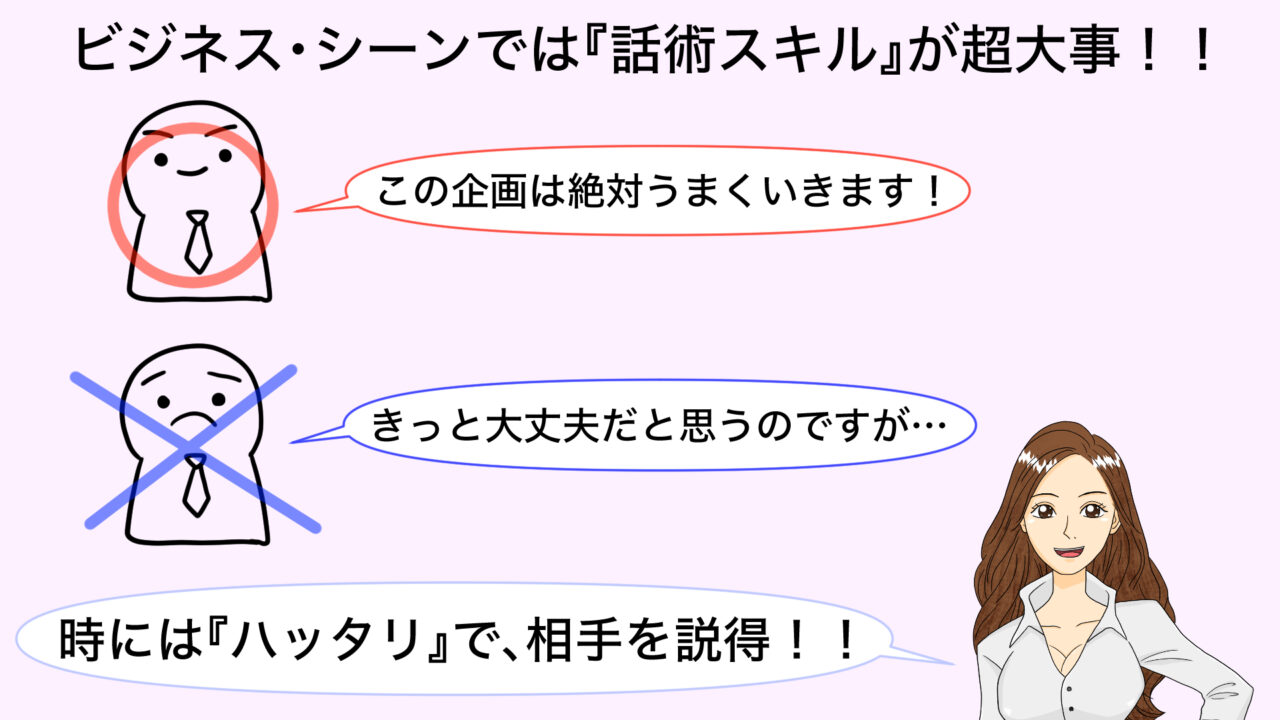

②圧倒的な『話術』を鍛え磨き上げる

出世に必要不可欠な話術スキル

組織で仕事をする上では、あなた自身に与えられた役割をしっかりこなし、キチンと結果を出すことが非常に大切。

認められたいのなら、まず与えられた仕事を黙ってこなしてみろ

ファイナルファンタジーX

アーロン

これさえできていれば、ひとまず『リストラ』に対して、ビクビク怯(おび)える必要は無いってモンです。

しかし・・・

あなたが「会社で出世したいんだ!」と言うのであれば話は別で…

ただ単に上から与えられた役割を、卒なくこなすだけでは『出世する』ことは到底ムリ、夢のまた夢物語なワケです。

組織の中で、あなたが出世を狙う際に要求される能力が、他でもない『話術スキル』です。

「どうすれば出世できるか?」コレは各企業によって様々でしょう。

それこそ企業によっては、机に向かって黙々と実務をこなしているだけで出世できる会社があるかもしれません。

しかし、大抵の場合は・・・

チームのトップに君臨する『リーダー』として、あなたは何らかの仕事に取り組むことになるはずです。

早い話、あなたが組織の中で出世をすると、多くの場合は部下を持つことになります。

要するに、組織の上にいる連中は、まず最初に『チームリーダー』の座にあなたを据えて、その仕事っぷりを見ながら、あなたの適性を図る算段ってワケです。

そして当然ながら・・・

仕事をスムーズに進めるためには『意思の疎通』が欠かせません。

それまでは、ただ上司の指示に従って実務をこなせば良かったかもしれませんが、出世すれば、あなたは部下に指示を出す立場になるのです。

言うまでもなく、あなたの指示を部下が理解できなければ、彼らは身動きができず、尚且つ、パフォーマンスも低下してしまいます。

要するに!!

あなたは自分が伝えたい内容を、キチンと相手に伝えられるだけのコミュニケーション能力、つまり『話術』を備えている必要があるのです。

マキャベリも『話術』の重要性について語っています。

話す能力に長じた者が、良い指揮官になれる。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

ここで、マキャベリが言っている『指揮官』とは、軍隊におけるモノです。

軍の指揮官とは、部下の心をガッチリ掌握することはもちろん、危険な戦場では的確に指示を下して、部隊を素早く行動させることが必要になってきます。

つまり!!

どんなに状況判断に優れ、どれだけ効果的な作戦を考えられる指揮官であったとしても、それを部下に伝えることができなければ部隊を思うようには動かせないのです。

そして、これは軍隊だけに限った話ではなく、ビジネスでも同じです。

すなわち『出世する』ということは、人の上に立つ立場になる、というコトに他なりません。

もちろん現場の実務を把握しておくことは確かに大切ですが、リーダーに求められる技術とは『いかに人を動かせるか』この部分なのです。

相手の首をタテに振らせる武器は話術

大抵の軍隊では、上官からの命令には『絶対服従』が徹底されているモノ。

なぜなら現場の兵士が『命懸けで戦う』という性質上、これが徹底していなければ軍が正常に機能しないからです。

しかし『企業』は、戦場でドンパチやる軍隊ではないため、部下が必ず指示通りに動いてくれるとは限りません。

ここで肝心なコトは・・・

あなたの下に属する部下が納得して動けるようよう、1つ1つの指示に対しての『主旨』を、イチイチ説明する必要が出てくる点です。

他にも、面倒な仕事を頼むために、部下の心理を逆手に取り、上手な流れで『説得』しなくてはいけない場面も、少なからず出てくるモノです。

また、出世をすると新たな企画を上から求められたり、重要な取引先との交渉を有利にまとめる必要が生じることもあります。

企画のプレゼンでは「なぜ、この企画が良いのか?」という根拠や裏付けを明確に伝える必要があり、

どちらの場合に関しても、相手のクビを縦に振らせる必要が出てくるのです。

そもそも、ビジネスは他人とのコミュニケーションなくして成立しないモノであり、高い話術のスキルは、どのような立場や場面においても要求される能力なのです。

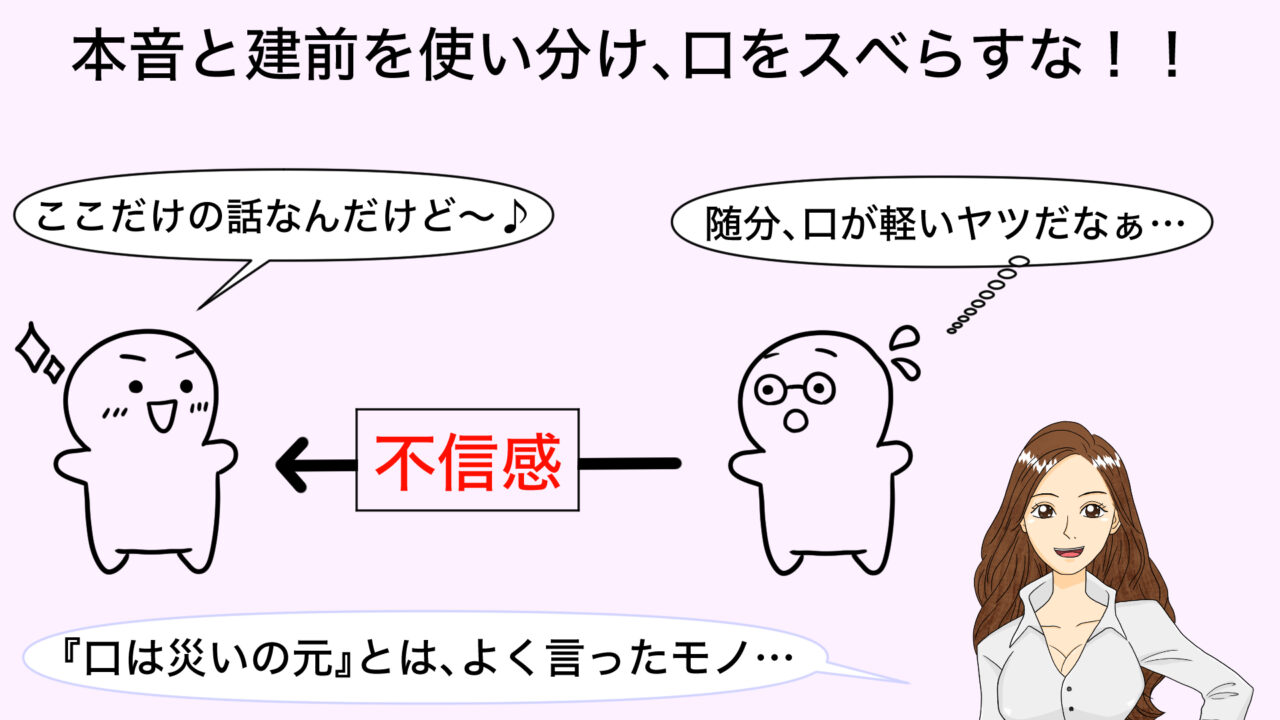

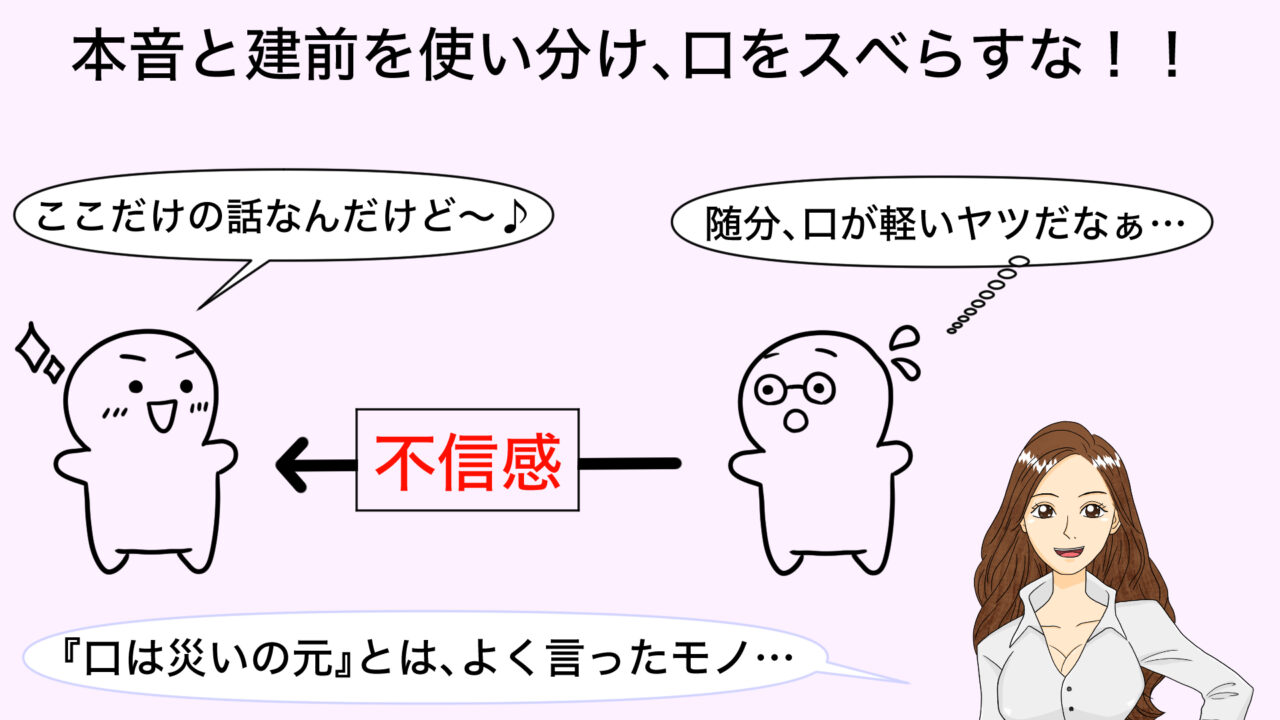

③みすみす本音を明かすべきじゃない

うっかり口を滑らす行為は命取り

いつも正直で、他人を欺(あざむ)いたりしない人間は、一般的に『好ましい人物』として評価される傾向にあります。

それこそ相手によって態度をコロコロ変えない『裏表のない人間』は、誰からも好感を持たれやすいモノです。

特に日本の社会は、人間は『善』であることを前提に成り立っている側面が強いので、正直な性格は美徳として解釈されているのです。

ビジネスに関しても根底は『信頼』で成り立っているので、正直者が相手であれば、安心して仕事ができるってモンです。

が、しかし!!

ビジネスとは競争原理が水面化で働く、いわば『戦い』であり…

相手を騙し、相手から騙され、ギリギリのラインを攻めた『合法な化かし合い』という側面が絶対的にあることも、忘れてはいけない冷めた現実なのです。

つまり『バカ正直』で『お人好し』の性格が好ましいとは、一概に言えないのが、ビジネスの世界というワケです。

陰謀については、火急の必要性が生じた場合か実行の瞬間以外は、決して他人に明かしてはならない。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

マキャベリが現代まで残した言葉を、ビジネスシーンに当てハメて考えると…

「わざわざ言う必要がない重要な事実を、他人に口走るモンじゃない」

とまぁ、こんな感じでしょう。

アルコールは、人間の『口のヒモ』を、ダルンダルンに緩める性質を持っていますが…

例えば、仕事終わりに居酒屋チェーンに出向き、大好きな酒をゴクゴク飲みながら、あなたが職場の同僚に『上司の不満』をペラペラ漏らした、としましょう。

確かに、あなたの中では、ちょっとした『愚痴のつもり』だったのかもしれませんが、あなたの鬱憤(うっぷん)を聞いた同僚が、どんな風に解釈するのかは未知数であり、

最悪の場合・・・

あなたの言葉に『尾ヒレ』が付いた話が本人に伝わってしまい、どえらい誤解を招く危険性も決してゼロではないのです。

また、ビジネスに『交渉事』は付き物ですが・・・

わざわざ言わなくてもいい『内情』を、あなたが軽い気持ちで口にしたことによって、まんまと相手に弱みを握られてしまい、足元を見られてしまうことも考えられ、

その結果、本来であれば得られるはずだった利益が目減りしてしまう可能性もあるのです。

他にも・・・

仲が良い同業他社の人間に、自分が考えている企画を漏らしたような場合、打ち明けた企画を先取りされてしまうケースも充分に考えられます。

「いやいや、そんなことは滅多にないよ〜♪」なんて風に思っている人も、もしかしたら多いかもしれませんが、あなたから直接的に話を聞いた相手が何もしなかったとしても、

相手が別の誰かに『うっかり』口をスベらせ、漏らしてしまった一言が原因で、あなた自身や、あなたが所属する企業が不利益を被るようなことが起きてしまう。

そんな可能性は、決して『ゼロ』ではないのです。

本音と建前を絶妙に使い分けろ

ちょっとだけ今、あなたが『人間不信』に陥りそうな話をしましたが…

そうは言っても、ビジネスとは『信頼』で成り立っているモノです。

なので・・・

まったく本心を明かさないような人間は、逆に「アイツは何を考えてるのか、分かったモンじゃないぞ…」などと、相手に強い警戒心を抱かせてしまい…

ビジネスで最も大切である『信頼』を、相手から得られなくなってしまいます。

ここで、あなたに伝えたいのは「決して本心を明かすな!」というコトでは決してありません。

その時々の状況をキチンと踏まえた上で「本音と建前を、絶妙に使い分けましょう」という話なのです。

例えば、深夜の時間帯に放送されている『テレビ・ショッピング』などの実演販売では…

商品の『良い部分』を全面的に猛アピールしますが、あえて『悪い部分』を視聴者に公表する、なんて愚行に走ることは原則ありません。

それこそ、あなたが視聴者だったら、ご丁寧に商品の『悪い所』を画面越しに知らされて、それで「おぉ、早速コレ注文しよう!!」なんて風には思えないでしょ?

しかし、訪問販売のセールスマンの場合は、コレとは真逆で…

お客様に対して『デメリット』を変に隠さず、キチンと説明した方が、売上は右肩上がりにグングン伸びるモノなのです。

その理由としては・・・

正直に話してくれるセールスマンに対して、お客様は『信頼』ができるワケで「この人がオススメしてくれるなら大丈夫だろう!」と契約してくれる、そんな寸法です。

つまり!!

ビジネスでは、相手の性格や場面の性質を的確に見極め、その上で『本音と建前』を上手に使い分ける必要があるのです。

この内容に関連した内容で、あなたの社長度をズバリ診断する『心理テスト』についての記事はこちらからお読み頂けます。

経営者に要求される非道な5つの心理操作

では次に・・・

大切な仲間である社員を、己が手足のように思うがまま操る『社長』なら理解しておくべき人間心理について…

いわば、経営者に要求される非道な5つの心理操作を、あなたにお伝えします。

仮に今から話す5つの心理操作を、あなたが理解できなければ、

組織の司令塔『経営者』であるにも関わらず、あなたは自分の会社に所属する社員や、チームメンバーなどを、思うように動かすことができない…

そんな状況では・・・

あなたの指示を平気な顔してガン無視する不届き者や、聞くに堪える愚痴や泣き言ばかりをネチネチ抜かす無能な部下が…

ペニスに増殖する数億の『淋菌』のごとく増えてしまいます。

不平不満は組織を腐らせる癌である

体内に巣喰う『ガン細胞』は、あっという間に増殖するモノですが…

企業や組織においても話は変わらないのです。

それこそ『末期癌レベル』の状態まで放置してしまったら、会社に残された道は倒産や廃業しかないワケで…

文字通り『破滅』の気配が強烈に匂い立った頃には、時すでに遅し。

あなたが『ゼロ』から立ち上げた会社や組織は、あっけなく崩壊してしまい、すべての努力は水の泡。

せっかく積み上げてきた努力の結晶を、あなたが『オシャカ』にしないために…

時には!!

あなたの心にある固いモラルのボタンを外し、インモラルの悪いコトだと感じるような手段を講じて、大切な部下を上手にそそのかす必要も出てくるのです。

結果さえ良ければ、手段は正当化される。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

マキャベリの言葉にもある通り…

経営者などの『人を使う者』に求められる素養とは、相手の心理と抱き合うコミュニケーション術。

そうは言っても・・・

高度なコミュニケーション能力を身に付けることは、決して容易な所業ではありません。

では、早速・・・

マキャベリが現代まで残した国家の統治者に向けたリーダー論から、絶大なヒントを得た『5つの心理操作』を、あなたに紹介します。

この5つを知ることにより、近い将来…

あなたは誰にも気づかれることなく秘密裏に『計算ずくの喰わせ者』への道を突き進み、スゴ腕のリーダーになることができるのです。

悪、罪、咎(とが)の意識を大事に抱え込み『非道』という言葉にヒステリックな反応を見せている間は、リーダーとしては不十分なのです。

なぜなら、時に『非情』とも思える判断と行動が、組織のNo.1に鎮座するリーダーには要求されるモノだから…。

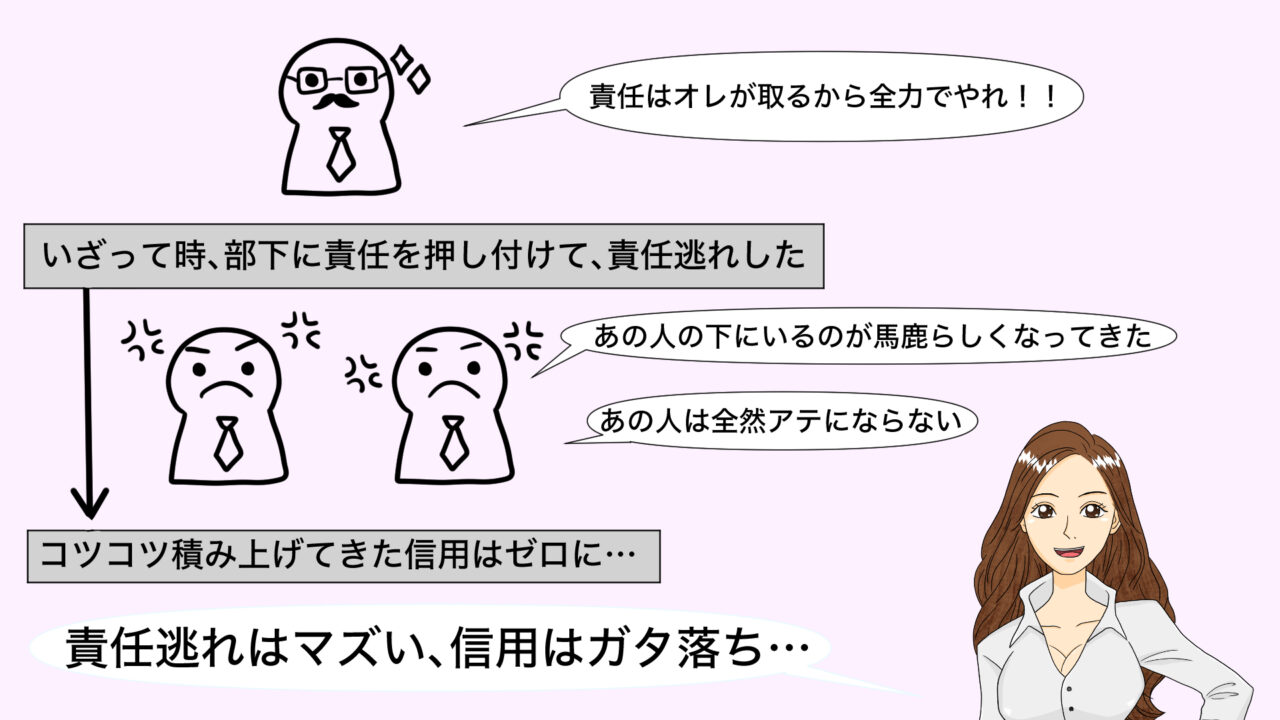

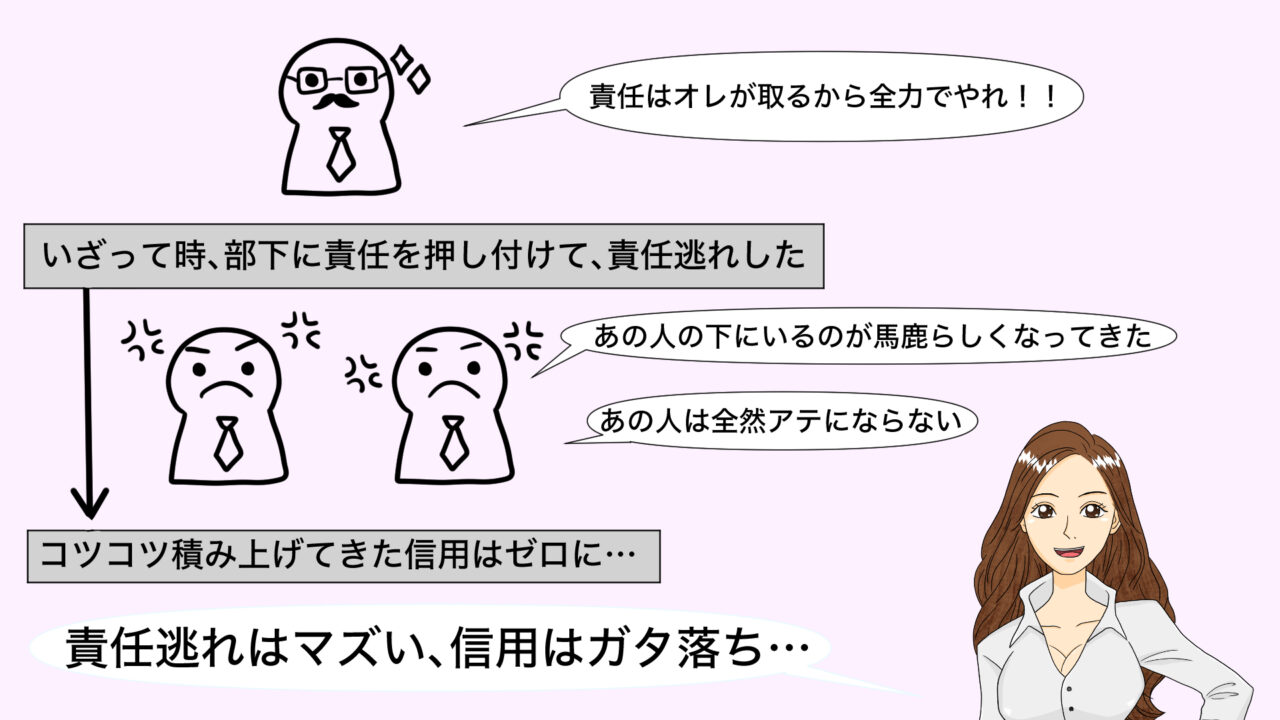

①部下の責任を取るのも上司の仕事

人材育成は上司の重要な任務

あなたが所属している組織や会社で…

あなたが出世をして自分のチームや部下を持つようになると、仕事量が一気に増えるはず。

なぜなら・・・

それまでは自分の仕事だけを律儀にこなしていれば良かったのに対して、今度は部下たちの仕事の進捗状況を確認したり、指導や監督を行う必要が生じるからです。

また、組織で仕事をする意味の1つに『次世代の人材を育成する』というモノがあります。

早い話・・・

上司が部下を、指導・監督する意義は『未来のための人材を育てる』

ココに意義があり、実際に仕事をこなしながら、同じ業務に携わる先人のノウハウを後進の人たちに伝承していく必要があるのです。

どんなに間違っても、自分の仕事を押し付けられる都合のイイ使い捨ての駒『奴隷』を作るためではありません。

そして『人生育成』が、キチンとできていない状態だと、その企業や組織は衰退の一途をたどるワケです。

どこの企業も同じ状態であれば『業界の存続』自体が危ういモノになります。

こうした観点からも、人材の育成は重要な仕事の1つと言えるでしょう。

そして、その業種に初めて関わる人は、右も左も分からずオロオロしてしまうのが普通であり、たとえ経験者だったとしても、その企業の『やり方』に素早く馴染めるとは限りません。

だからこそ企業では、新人研修を行なったり、試用期間を設けて、まず最初に業務の基礎を社員に学ばせ叩き込ませるのです。

そして、ここからが今回の話の『肝』で、初めて部下を持つ社員も、今の話と同じなのです。

たとえ実務能力が優秀だったとしても、他人を指導、監督するには別のスキルが求められるワケで、必ずしも『良い上司』になれるとは限りません。

要するに・・・

より上に立つ人物が、それとなく『見守る』必要が出てきます。

いざって時に上司の器が問われる

あなたに今、お話ししたように『部下を育てる』のも上司の大切な役割であり、大事な仕事の1つなのです。

しかし『完ペキな人間』など、この世に1人もいないので、いくら上司やリーダーだったとしても失敗することだってあるワケですが…

この時に『上司の器』が問われる大事な局面なのです。

さて、部下が失敗した時・・・

上司は、どのように対応するでしょうか?

・・・

それこそ『デキる上司』であれば、迷惑をかけてしまった取引先や上役の元を一緒に回り、謝罪をしてくれるでしょう。

ズドーンッと気落ちしている部下に対しては、絶妙な励ましの言葉をかけ、抜け目ないメンタルケアをした上で、同じミスを繰り返さないよう、共に原因の究明をしてくれるはず。

こうした頼もしい『上司の背中』を、後ろから見ることができれば、部下の方も素直に反省ができる上、次の仕事にも新たな気持ちで取り掛かれます。

そして!!

この部下が誰かの面倒を見るようになった時には、自身の経験に基づいて同じような対応が迅速に取れるワケで良いスパイラル(伝承)が発生するのです。

ですが時折・・・

「失敗したのは、お前が悪いんだ!」と、責任を部下に『なすり付ける』絶望的にデキの悪い上司がいます。

確かに、失敗そのモノは部下の責任であることに間違いはありませんが、それを見過ごしていたのは紛れもなく上司の責任です。

また指導・監督は上司の仕事なので、部下の失敗は上司の責任『でも』あるのです。

人間というものは、自分を守ってくれなかったり、誤りを正す力もない者に対して、忠誠であることはできない。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

部下が、上司に忠誠を誓い、上司の指示に従う理由の1つに『上司が責任を負ってくれるから』という心理が無意識レベルで働いているモノ。

それこそ上から偉そうにガタガタ指示するばかりで、肝心な時に頼りにならないクソ上司には、誰もついて行きたくはないワケで…

部下が萎縮せず仕事に邁進したり、今までになかった新しいコトに勇気を出してチャレンジすることができるのも、少なからず上司の『後ろ盾』があってこそ。

尚且つ『部下の育成』とは、上司に課せられた重要な仕事なので、時には…

自分が『泥をかぶる』覚悟が必要になることを、人の上に立つ者であなら、決して忘れるべきじゃありません。

表現を変えるのであれば・・・

部下の失敗は、上司の『見せ場』でもあるのです。

②報酬を効果的に使い部下の意欲を維持

労働意欲の維持にはインセンティブが必須

かつて、現在のロシアの前身であるソビエト連邦や東欧諸国は、国家の体制として『社会主義』を採用していましたが、今現在でも社会主義を唱えている国家は、ほんの一握りで、自由主義が大勢を占めています。

クドイ説明は必要ないとは思いますが、社会主義では、社会的な利益を追求することが第一であり、私利私欲にまみれた個人的な利潤の追求は禁じられていました。

つまり『自分の成果』=『みんなの成果』という方程式に則る考え方なワケで…

さながら「1人はみんなのために、みんなは1人のために」と言わんばかりの体制であり、当然ながら、経済においても利益は平等に配分されるというのが原則です。

ラグビー業界では有名な『One for all,All for one』という言葉ですが、日本語訳を「1人はみんなのために、みんなは1人のために」と訳されがちですが、実は本来の意味とは異なるのです。

一般的に正解とされる日本語訳は「1人はみんなのために、みんなは1つの目標のために」という意味です。

(ただし言葉とは、どんな風に解釈しようが個人の自由だと思うので、あなたの中で1番しっくり来る捉え方をして頂ければ良いと思います。ちなみに私個人としては『1つの目標のために』の方が健全だという見解を持っています。)

社会主義の体制下では、特別に表彰でもされない限り、自分が『どの程度、社会に貢献できているのか?』という度合いが、なかなか見えてきません。

さらに・・・

・仕事を死に物狂いで超頑張った

・仕事なんて面倒だからサボった

どっちにせよ自分自身が得られる報酬が『同じ』なのであれば、ダラダラ怠け腐りサボる人間が増える。

要するに、社会主義が崩壊した大きな理由の1つとして挙げられるコトに『人々の意欲減退による経済の停滞』があったのは自明の事実でしょう。

また、私たち人間が働きに見合った報酬を望む『理由』としては…

ただ単純に「生活に困りたくない、裕福になりたい」という願望だけではなく「自分の働きを正当に評価して欲しい」という承認欲求があります。

それ故に・・・

社会主義国家の人々は、人間が本能的に渇望している『承認欲求』を、まったく満たすことができなかったために労働意欲を失ってしまったと言えるでしょう。

つまり!!

人間が労働意欲を高い位置でキープし続けるためには、何かしらのインセンティブ(報酬)が必要不可欠なのです。

例えば、私たちが暮らす日本のような自由主義経済の国では原則、労働者の働きに見合った利益が還元されています。

まぁ、そうは言っても・・・

あなたが手にする報酬額に関しては、企業の資金体力や、勤めている会社の経営方針などによって左右されてしまうモノですが…。

一般的に、得られる報酬(お金)は『社会への貢献度』を示す指標でもあります。

だから高収入の人が、よく口にする「仕事が楽しくて仕方がない」というセリフにも納得がいくでしょう。

褒美は適切に使ってこそ絶大な効果アリ

もしも仮に・・・

あなたが組織のトップに君臨する経営者や、チームリーダーなどの座に位置しているのであれば…

社員や部下の『労働意欲』を上手に引き出すことが、あなたの重要任務の1つなワケです。

それこそ・・・

たとえ大変なコトだったり、ちょいと面倒クサいと感じる仕事だったとしても…

「頑張れば、その分キチンとした評価をしてもらえるんだ!」と、下の人間が思えればやる気が出るってモンです。

例えば・・・

営業成績などの分かりやすい『数字で見える部分』だけではなく、社外からの入電(問い合わせの電話など)を積極的に取っているといった、

『数字に表れない部分』まで抜け目なくカバーして、部下を評価してあげることができればパーフェクトです。

ただし!!

マキャベリは、報酬を与える際の『注意点』についても語っています。

栄誉を与える方法は、あらゆる市民に開かれているべきであり、それに値する人々が名誉と感じて満足するような、適切な報酬が用意されていなければならない。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

このマキャベリの言葉は『功績に対する報酬は正当であるべき』という意味です。

誰から見ても相手の功績が大きい場合、それに見合った褒美でなければ無意味であり、インセンティブの効果が無いのです。

つまり!!

『ご褒美をケチる行為』とは、まさにサイテー最悪の悪手であり…

報酬を出しながらも相手に対して「功績を正しく評価してあげないぞ!」という音量ゼロの意思表示になってしまうワケです。

それじゃ・・・

報酬を受け取った本人は不満に感じるだろうし、その光景を見た周囲のやる気までガクンッと下げてしまいます。

要するに『ボーナス』とは・・・

決して、ケチケチするべき代物ではなく『適切な報酬』を相手に与えなくては、かえって逆効果になってしまうワケで…

報酬を受け取った本人に対して「自分を正当に評価してくれた」と、感じさせる必要があり、周囲に対しても「次は自分が!」と、やる気を出させるモノでなくてはいけません。

ですが!!

普段の評価が不当だった場合、報酬は普段の『埋め合わせ』にしかなりません。

確かに、報酬が無いよりは、ナンボか『マシ』なのでしょうが…

まず大前提として!!

『普段の評価が正当である』ことが1番の土台にあり、その上に『功績に見合った適切なインセンティブがある』からこそ、そこに効果や意味があるワケです。

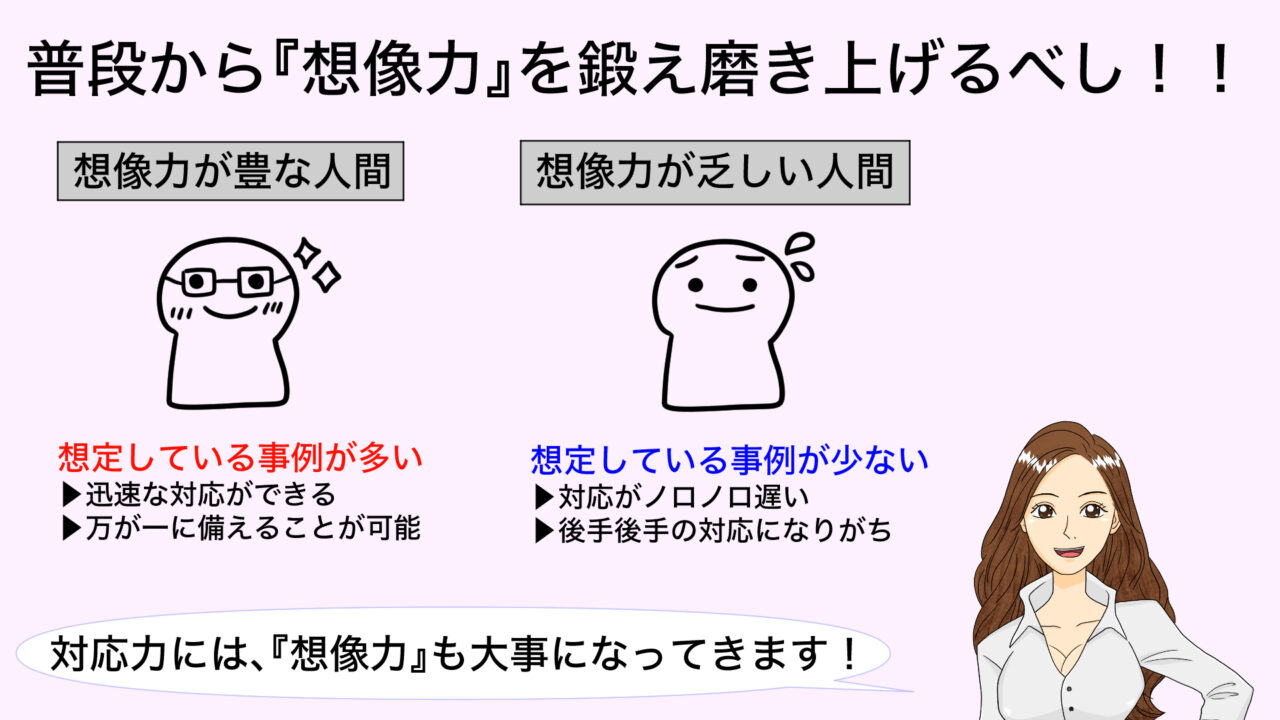

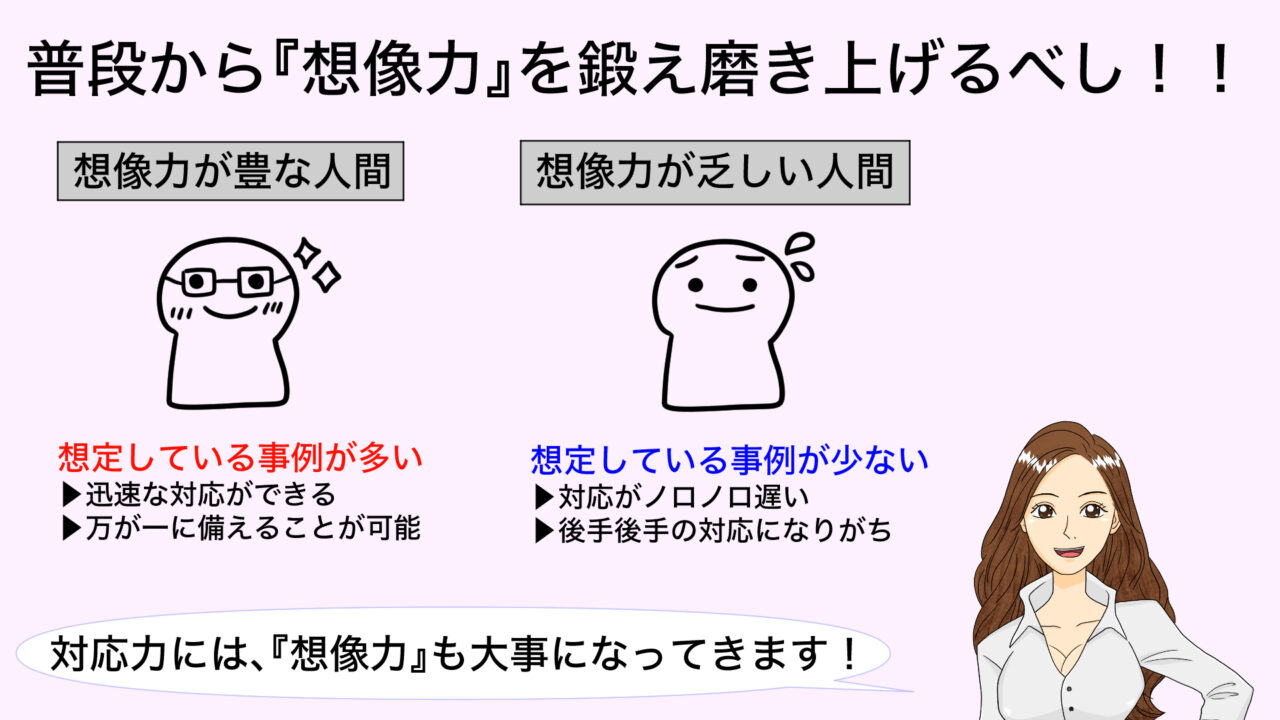

③リーダーに要求される圧倒的な想像力

抜け目ない対応力は想像力にあり

軍の指揮官にとって、最も重要な資質は何かと問われれば、想像力である、と答えよう。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

戦争には、戦い方の基本となる『戦術論』があり、通常、軍の指揮官になる人物は養成学校で学びますが、これは敵の指揮官も同じコト。

当然ながら、基本的な戦術に関しては相手側も熟知しているため、教科書で学んだことを文字通りに適用すれば、いとも簡単に裏をかかれてしまうワケで…

指揮官は基礎的な戦術を踏まえた上で、自分なりの創意工夫を作戦内容に反映する必要が出てきます。

言うまでもなく、敵側も何かしらの工夫を施してくるはずなので、軍の指揮官は相手の取り得る行動パターンを可能な限り大量に想定し、それぞれの対応策を練らなければなりません。

それによって戦争の勝敗はもちろん、指揮官の判断には大勢に部下たちの生死がかかっているので、あらゆる事態を想定できる『豊かな想像力』なくしては務まらない職務なのです。

これはビジネスにおいても同じコト。

まず資本主義社会において、金とは生命線なワケで、売り買いを通して銭が動くビジネスを『命のやり取り』と表現しても差し支えないでしょう。

そして普段の生活では、肌感覚で感じる場面は少ないかもしれませんが、私たちを取り巻く状況は絶えず変化を繰り返しているのです。

また技術革新や他の様々な要素によって、消費者のニーズが短期間でガラリと変わることも珍しくありません。

しかし、目に見えて現れる変化に対しては比較的、誰でも気づくことができ、変化に気づいた以上、それに対応するのも当たり前。

つまり!!

実際に変化が起きてから行動し始めたのでは、皆と同じ、それこそ後手に回らざるおえずノロマなワケで…

もしも、あなたが『ビジネスでの成功』を渇望するのであれば、

やがて起きるであろう『変化』を、あらかじめ予測し、先に準備を整えておく必要が少なからずあるのです。

常に豊かな想像力を働かせる訓練を

実践的な例を挙げるんだとしたら・・・

例えば、取引先との交渉に臨む時…

あなたが提示する条件に対して『相手が、どう反応するのか?』それに対して『自分が、どう返答するのか?』を、まったく考えていない人はいないはず。

「予測する」と言うと、なんだか難しい話のようにも感じますが、これは特別なコトでは決してありません。

ここで最も重要になってくるのは・・・

こちら側に対して相手が発するであろう質問の種類を数多く想定し、それに見合う返答を同じ数だけ、あらかじめ用意しておくこと。

それ、すなわち!!

相手の感情を理解し、相手の行動を先読みする、圧倒的な『想像力』が要求されるワケです。

しかし、そうは言っても・・・

私たち人間の想像力には限界があり、自身の経験や見聞きして得た記憶情報以外から、何かを想定し、あれやこれやと想像を膨らませることは到底できっこない。

ですが同時に、今や『情報社会』であり様々な情報を比較的カンタンに入手することができてしまいます。

それこそ取引相手の『社風』や、重要視している『こだわり』などは極めて分かりやすいポイントであり…

それらを『判断材料』にすれば・・・

大事な交渉シーンで、どのような質問や要望が、相手の口から飛び出て来るのかを、ある程度は、あらかじめ予想できるはずです。

あなたが相手に提供するモノが何であれ、成功者の多くは世の中の動きから些細な兆候を鋭く読み取り、己の行動を決めています。

そもそも「きっと、こんな風に反応するだろうな…」と、相手の行動を想定する際には、必ず何らかの判断材料となる情報が必要不可欠です。

単純に考えれば、情報の種類が多いほど、想定できる状況も増えていくため、普段から社会の動きに注視して情報をかき集め、あなた自身の想像力を働かせる訓練をするのも1つの手段だと思います。

が、しかし!!

多すぎる情報は、処理に負荷がかかり情報に溺れる原因にもなります。

そして時として・・・

膨大な情報量とは、混乱を招く『猛毒』にも成り得るワケなので、ココで1番大切になってくるのは『本質を見極める』ことなのです。

それこそ、あなたが交渉の主導権(イニシアチブ)を握り、あなたの思うがままに話を有利に進めたいのであれば…

真っ先に、あなたが全エネルギーを注いで『やるべきこと』は、相手の現実(価値観)を理解することに他なりません。

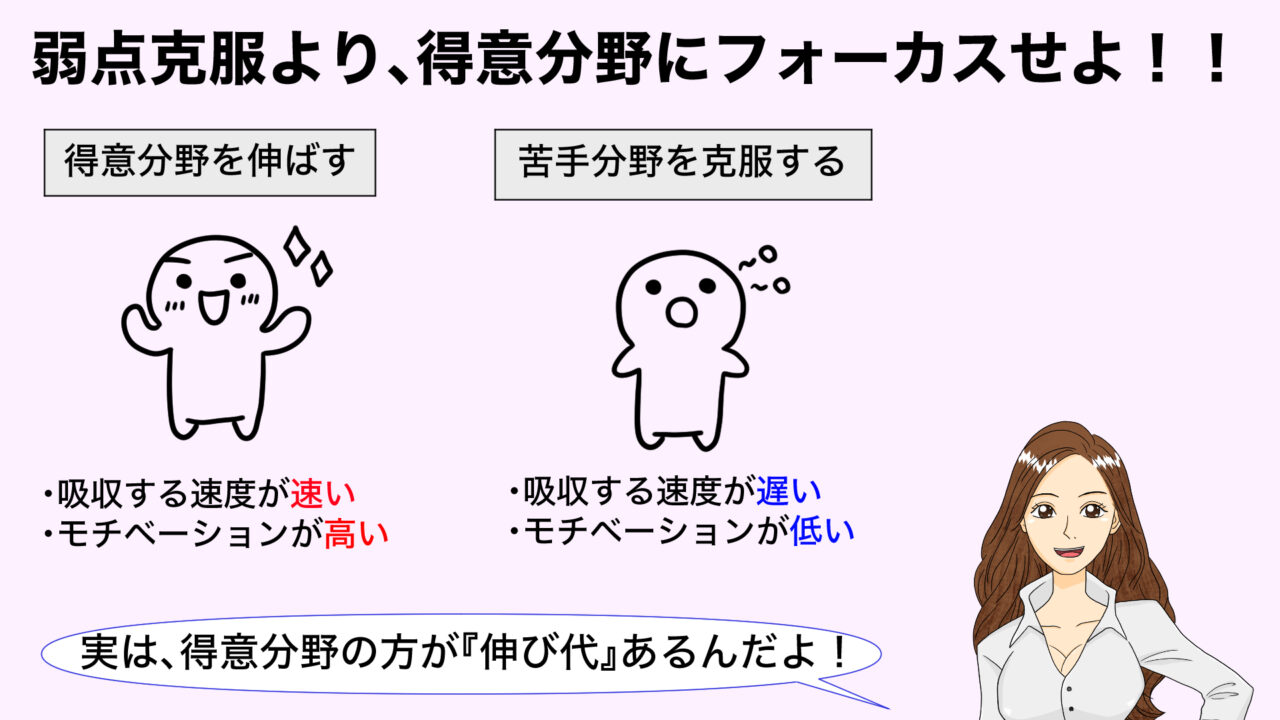

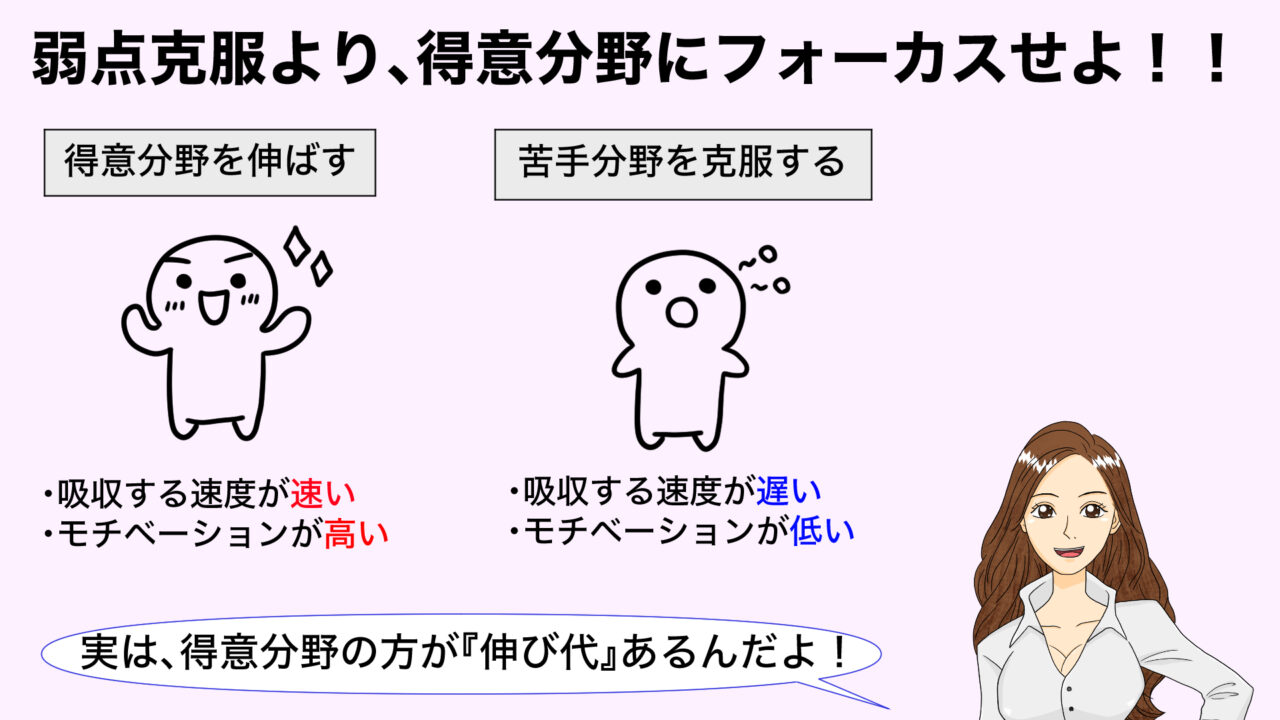

④スポットライトは『強み』に当てろ

強みにフォーカスした組織づくり

この世には、いろんな人間が生きており、人それぞれで『得意』『不得意』は異なるモノです。

そもそも『完璧パーフェクト野郎』などは存在せず、良い面を持っていれば、同時に必ず、悪い面も合わせ持っているのは、至極フツーのこと。

例えば・・・

・純度100%良い面だけを備えた人間

・完全100%悪い面だけを持った人間

そんなヤツを血眼(ちまなこ)になって探したとしても、まず存在しないワケです。

それこそ個人で事業をする場合・・・

通常であれば、自分が得意とする分野に専念し、自分が不得意とする分野には、可能な限り手を出さないモンです。

なぜなら、良い面を存分に生かすことは『お手のモノ』で、たとえ自分1人だけだったとしても手っ取り早く至極カンタンなコト。

ですが、自分の悪い面に関しては、そう一筋縄じゃいかない。

例えば、誰かを頼り、自分の不足分を補ってもらうか、自分の悪い面が仕事に悪影響を及ぼさないよう、できるだけ不利な状況を作り出さないように、回避するしか術がないから。

このように・・・

人間『1人のチカラ』には、どうしても限界があります。

しかし、私たち『人間』ってヤツは、力を合わせることができるワケで…

複数人で仕事をする会社などの組織では、それぞれが得意分野を存分に生かしつつ、同時に、お互いの不得意分野を『カバーし合う』ことができ、

色が違う『個の能力』が、絶妙なコンビネーションで融合し、結果的に組織全体の総合力が底上げされるのです。

コレが、いわゆる『組織』ってヤツの絶対的な強みです。

ただし!!

そうは言っても、口で言う程『カンタン』な所業じゃないことも、また事実。

なぜなら『組織の強み』を生み出し上手に使いこなすためには、それぞれの得意分野、不得意分野をキチンと把握した上で、それに合わせた人材を適切な場所へ配置することが必要不可欠だからです。

もしも『適材適所』が実現できなければ・・・

当然、組織であるが故の強みを生かせないワケで、かえって逆効果。

不要なトラブルばかりが頻発してしまう、といった『悲劇』を招く結果に収束してしまう。

つまり『適材適所』が組織の大前提であり、コレができてこそ、組織は絶大な力を発揮することができるモノなのです。

完ペキな人間は1人も存在しない

一部分に関して、かなり突出して優れた能力を備えた人間とは、その一方で、何かしら他の部分は『普通以下』という能力が必ずあるモノ。

早い話が、能力に『偏り』がある、というコト。

分かりやすい例を挙げるなら、例えば『スポーツ選手』です。

スポーツの分野で、人々を魅了し熱狂させるアスリートとは、優れた身体能力を更に伸ばしたり、高い技術を維持するために、多くの時間を費やしているのです。

そして当たり前の話ですが、私たち人間が1日に使える時間は皆24時間なワケで、他のコトに割ける時間とエネルギーは極わずかしかありません。

その結果・・・

スポーツで活躍するために要求される身体能力以外に関しては、大抵の場合、人並みのケースが多く、特定の分野では人並み以下ということも別に珍しいコトではないのです。

他にも『天才』と呼ばれ、周囲から称賛される人間も、コレと同じで…

それこそ、過去の人間関係において、周りの連中から『変人扱い』されていたり、身体的に何らかのハンデを負っていたりするケースが多く見られます。

つまり!!

これらの人たちは、大抵の人間がデフォルトで備えているような能力を持っていない代わりに、突出して優れた能力を手に入れているワケです。

人生とは、トレードオフである。

何かを手に入れれば、同時に、何かを失うことになる。

例えば、両手に荷物を持った状態で、新たに何かを持つことはできません。

他にも、テレビ番組で紹介されるゴミ屋敷のように部屋の中が散らかっている状態で、新しい家具を買ったとしても、その部屋に『おニューの家具』を置くことは不可能なワケです。

なぜなら、新しく購入した家具を入れる『スペース』が無いから…。

もっと『実生活』に即した具体例を挙げるのであれば…

例えば、仕事終わりに同僚と飲みに行ってしまったら、その日の夜は勉強することができません。

他にも・・・

「若いから!」と言って貴重な20代を、ノンキに遊び呆(ほう)けていた人間は、きっと30代で苦労するハメになるワケですが…

逆に!!

20代のうちに仕事などを頑張っていれば、きっと30代はラクできるという単純な話です。(少なくとも20代で積み上げてきたモノがあるはず。)

それこそ10代(学生時代)に勉強を頑張り結果を出していれば、社会人になった時、すんなり大企業へ就職することができたり、そうでない連中に比べると、より待遇の良い会社に入ることができるのです。

そして、これは『ビジネス』シーンにおいても、同じコトが言えるのです。

例えば、コミュニケーション能力や話術に優れており『交渉事』に強い人がいる、としましょう。

確かに・・・

口先からペラペラと絶妙な言葉を繰り出し、話を聞いている人間の心を掴み気持ちを惹きつけることや、誰かを説得する能力に関しては目を見張るモノがあるかもしれません。

ですが・・・

その一方で、細かい数字には弱くデスクワークは不得意だったりする。

逆に、実務は驚くほど完璧なのに、部下の指導や外部との交渉に関してはド下手だったりと…

得意なことがある人には、必ず不得意なこともあるのは、人間であれば、仕方のないことなのです。

良い面を残そうとすれば、どうしたって悪い面も、同時に残さざるを得ないのである。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

私たち人間は、強み(長所)よりも、弱み(短所)の方に興味関心のスポットライトを当てがち。

それこそ小学生など、私たちは幼少期の頃から『弱点克服ドリル』などを、学校の先生から課題として出され、机に向かってカリカリ精を出したように…

どうしても短所を治したがる傾向や「弱点は克服しなければならない」という固定観念が少なからずあります。

しかし!!

弱点(短所)とは、よっぽど本人が意識しない限り、そう簡単に治る代物ではありません。

先にも挙げた通り・・・

組織の『利点』とは、それぞれの長所を生かした分業体制です。

もちろん、業務に必要な最低限の仕事ができないのは、ちょいと考えモノですが…

そうでない限り『リーダーたる者』あえて部下やチームメンバーの短所には、目をつぶる度量も、時には要求されるのです。

そもそも短所を直すことに時間を割くのであれば、より長所を鍛えてもらい、それぞれの活躍を促す方が、よっぽど組織全体の利益に直結するのです。

その上、お互いのためにも最善と言えるはず。

⑤素直に意見するヤツこそ大切にすべき

耳障りのイイ世辞は、身を滅ぼす猛毒

たとえ『世辞』だったとしても・・・

周囲の連中から、ベタ褒めされ、もてはやされ、チヤホヤされることは、誰にとっても、気持ちがよく、自尊心がくすぐられるモノです。

もしかしたら最初は「お世辞なのかな?」と思ったとしても、よっぽど『下手なセリフ』じゃない限り、褒められて悪い気はしないはず。

それこそ周りから「スゴいですね!!」などと、はやし立てられ続けると…

その言葉に影響を受け、だんだん自分の中でも「俺って、やっぱりスゴいんじゃ?」と、まんざらでもない気分になってしまうのが人間です。

ただし!!

その状態が、自分にとって必ずしも『プラスに働く』とは言えないワケで、日常的に周囲から褒められたり、おだてられたりすると…

いつしか本人も、すっかり『その気』になり、ツケ上がってしまうのです。

気づいた時には『裸の王様』のような状態になっていた、なんてマズい事態になりかねません。

人間というのは誰でも、自尊心をくすぐられるのは気分の良いもので、それでつい、この“ペスト”に感染してしまうことになるのだ。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

マキャベリの『ペストに感染してしまう』という言葉は、非常に皮肉の効いた表現です。

なぜなら、自尊心を『くすぐられる』というのは…

人間であれば誰もが感染してしまう病であり、その毒気にアテられ、脳が侵されてしまうと、死(破滅)を招くという意味が込められているからです。

ちなみにマキャベリは・・・

自尊心を絶妙にくすぐり回す取り巻きのことを『へつらい者』と呼び、彼ら彼女らの存在は、統治者(リーダー)にとって「害毒である!」と断じています。

さらに!!

こうした『へつらい者』から身を守る唯一の方法として…

あなたに真実を告げても、あなたが気分を損じないという保障を示すしかないのである。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

つまり・・・

たとえ自分にとって『耳が痛い意見だった』としても、キチンと受け止めるスタンスが大切!!

そんな風に、マキャベリは言ったワケです。

まさしく図星をピンポイントで指摘され、あなたの急所をズバリ突かれたとしても…

相手の言葉を、真正面から受け止めるのです。

たとえ『両耳』から、真っ赤な血をボタボタ垂れ流そうとも…。

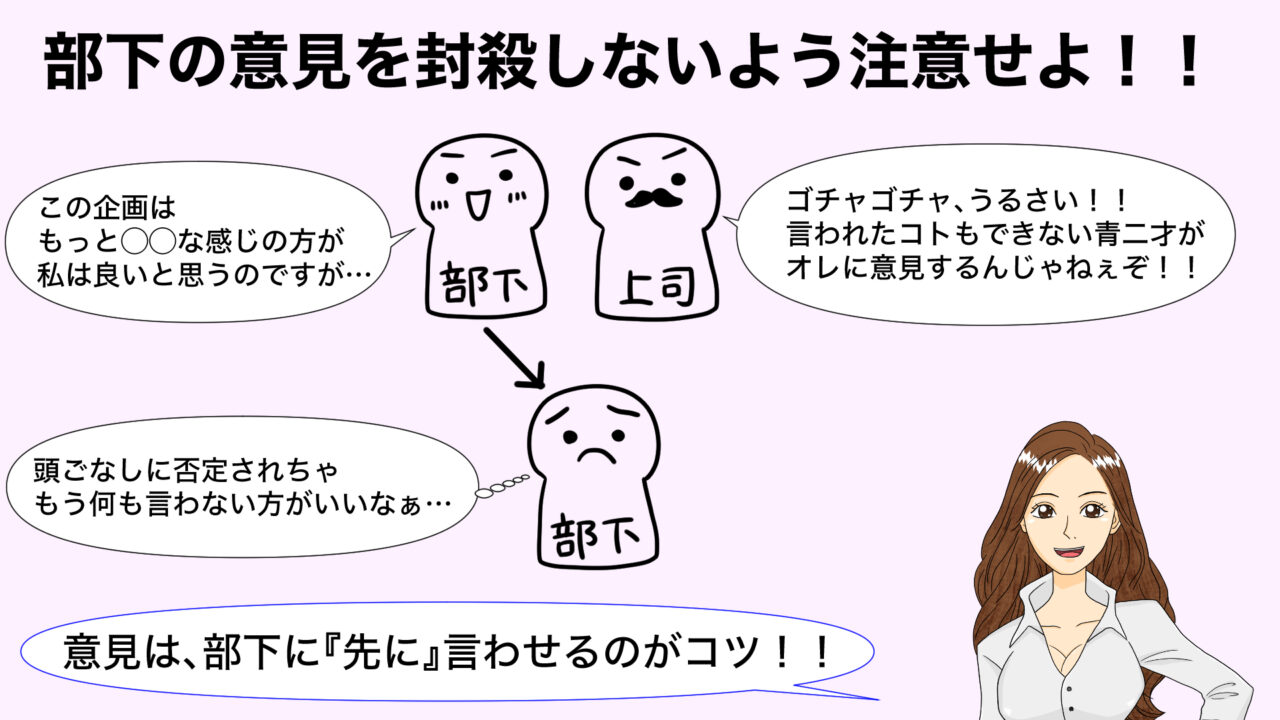

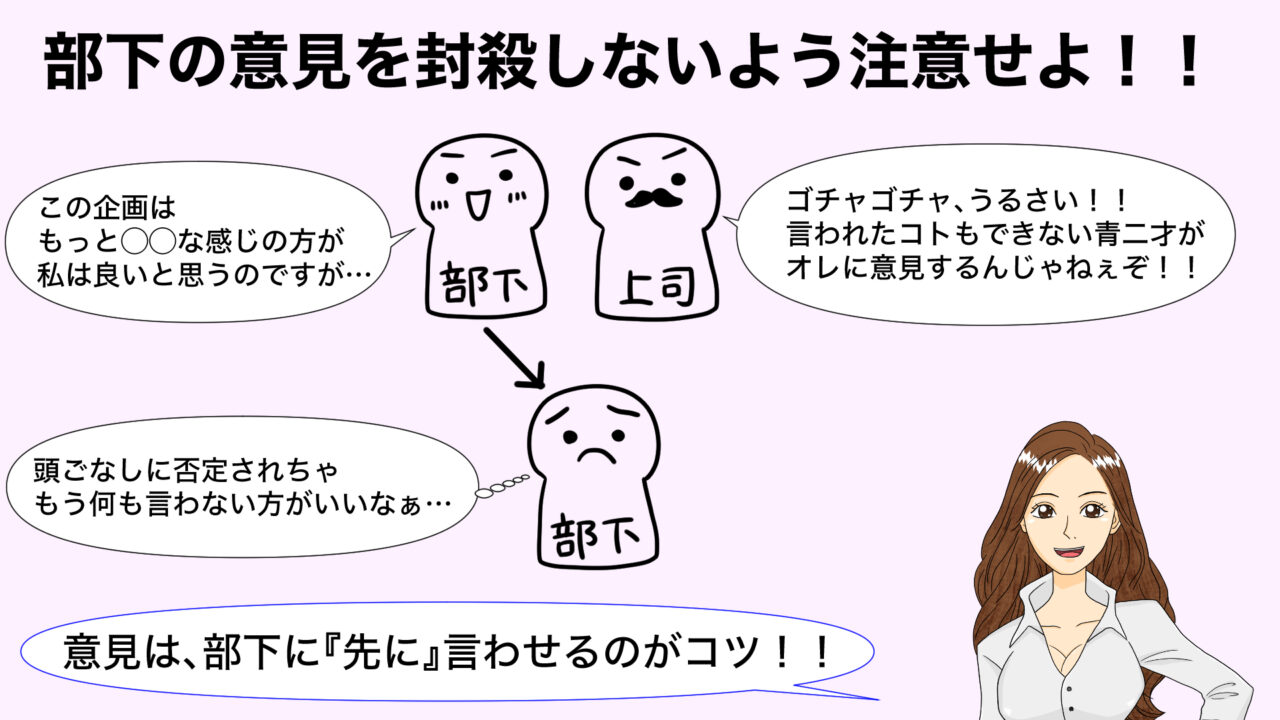

自由に意見を言い合える組織づくり

マキャベリの言葉は、基本的に『一国の統治者』へ向けたモノですが、私たちの日常生活や会社組織でも同様のコトが言えるのです。

例えば、あなたが経営者の場合は当然、部下を率いるリーダーであるケースでも…

あなたの部下の中に・・・

あなたの機嫌を損ねることを過剰にビクビク恐れて『おべっかしか言わない者』が組織の中に潜んでいる可能性が十分に考えられます。

そうした人々の声は、あなたの自尊心を満足させる効果はありますが、会社組織としては、何のプラス効果も無い。

いや、それ所か・・・

圧倒的な弊害でしかない!!

こうした事態を避けるために必要になってくるコトは「自由率直な意見を言うほど歓迎されるんだ!」といった空気感を作り上げておくことが何よりも大切です。

経営者や上司に萎縮してしまい、社員たちが自由に意見を交換することがができない会社に、未来などありません。

また、個人レベル(日常生活)で言えば・・・

自分に『おべっか』ばかり言う人間よりも、率直な意見をズバズバ述べてくれる人を、より大切にすべきだと思います。

もちろん!!

すべての意見に対して、あなたがイチイチ真に受け、感情を揺さぶられる必要は毛頭ありませんが、少なくとも他者の意見を『頭ごなしに否定する』という身勝手なスタンスは避けるべきでしょう

それこそ自分の年齢や経験などと比較して、圧倒的にそれと低いような『子供が相手だった』としても、真っ向から拒絶するのは愚行ってモンです。

なぜなら、何気ない言葉の中に『核心を突いたエッセンス』が案外、ヒッソリと隠れているモノだから…。

マキャベリの言葉からヒントを得た『社長に要求されるビジネス12の成功論』についての記事はこちらからお読み頂けます。

人間なら誰もが持っている4つの邪悪な性質

では最後に・・・

ドロドロとした『人間の本性』を正確に見抜くマキャベリ流の人間論について、あなたに詳しく説明します。

いわば、人間であれば例外なく誰もが持っている4つの邪悪な性質です。

あなたは『人間関係』において・・・

・優しい

・真面目

・思いやり

etc…

が原因で『損』をしていませんか?

・・・

確かに、私たち人間が、社会生活を円滑に送る上で、いわゆる『義理人情』ってヤツを大切に抱え込み大事にする必要は最低限ある…コレは否定しません。

が、しかし!!

毎度のように、あなたの優しさを『ダシ』に使われてしまい、あなたの人生が損ばかりをするモノに成り下がってしまっては、元も子もないワケで…

それこそ、その悪影響が、あなた1人だけではなく、あなたの『大切な人』にまで及んでしまう可能性だって十分に考えられるのです。

要するに・・・

ある程度の『ズル賢さ』は持つべき代物なのです。

今から解説する、人間が持つ『4つの悪性』を、あなたがキチンと理解できれば…

あなたは周囲の人たちに対して、極めて上手なコミュニケーションを自然な流れで行うことができるようになります。

つまり!!

目の前にいる相手の気分を害すことなく、あなたは『得する役』を演じることができる。

いい加減、損ばかりするような『お人好し野郎』を卒業しましょう。

そもそも、あなたが他人に対して、いくら尽くそうが見返りが得られない可能性の方がビッグなのですから…。

まさに今・・・

腹の底で「下らん茶番を見せつけやがって…」と悪態をペェッと吐き捨てた、画面越しにいる『あなた』に、1つだけ物申す!!

…そんなコト言わないでっ♪(失礼、では内容に入ります…。)

①人間は表面的な要素でしか判断しない

積極的な自己アピールが評価を生み出す

総じて人間は、手に取って触れるよりも、目で見たことだけで判断してしまう。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

このマキャベリの言葉は「人間は、目に見える表面的な情報だけでしか相手を判断することができない」という意味です。

例えば、日本のトップに君臨する総理大臣です。

まぁ…総理大臣ってヤツは、コロコロ変わってしまうので、ちょっと記憶が曖昧な場合がある!?…かもしれませんが、あなたも『日本の総理大臣が誰なのか?』くらいは知っているはず。

ですが!!

実際に総理大臣と直接会って、生の会話を交わすことができる人間は限られており、極わずか。

つまり、私たちが知る『総理大臣』とは・・・

所詮マスコミなどの報道によって伝えられる情報を元に判断した人物であり、直接会って、その人柄に触れる機会は、まず無いワケで…

さらに私たちは、マスコミが伝える情報全てに目を通すワケではないので、個々の持つ『総理大臣像』というのは微妙に違い、あなた自身が、どのような情報を得たのかによっても大きく左右されてしまう。

したがって『総理大臣』とは・・・

ある人にとっては立派な総理大臣でも、別の人にとっては最低の総理大臣ということも全然あり得るのです。

これに関しては、個人レベルの話(日常生活)でも、まるっきし同じコトが言えます。

例えば、あなたが人知れず影で、いくら一生懸命努力をしていたとしても、周囲の人間が、あなたの努力に気づかなければ、あなたが評価される日は永遠に訪れません。

人によっては「コツコツ真面目にやってれば、努力を見てくれる人はいるんだ!」なんて…

ちと平和ボケした『ザレ言』を鵜呑みにしている人が、やはり一定数いらっしゃるとは思いますが、決して100%ではないワケで…

あなたが組織の中で圧倒的な『存在感』を示すには、少なからず自己アピール力を磨くことが必要になってくるのです。

そもそも『自分の評価』とは自分で決めるモノではなく、周りの連中が決める代物。

ですが同時に・・・

他者に対して、あなたを評価する判断材料を与えるのは、他でもない『あなた自身』であることも忘れるべきじゃないのです。

そうは言っても、私たち日本人には、いたずらに場をかき乱さぬよう的確に空気を読み取り、いわゆる調和を重んじる傾向があるが故、どこか自己アピールが苦手な一面もあります。

が、しかし!!

時には、図々(ずうずう)しく、太々(ふてぶて)しく、積極的に『自分(あなた)』ってヤツを周りの連中たちに見せつけてやる…

そんな強気な姿勢も、非常に大切になってくるモノです。

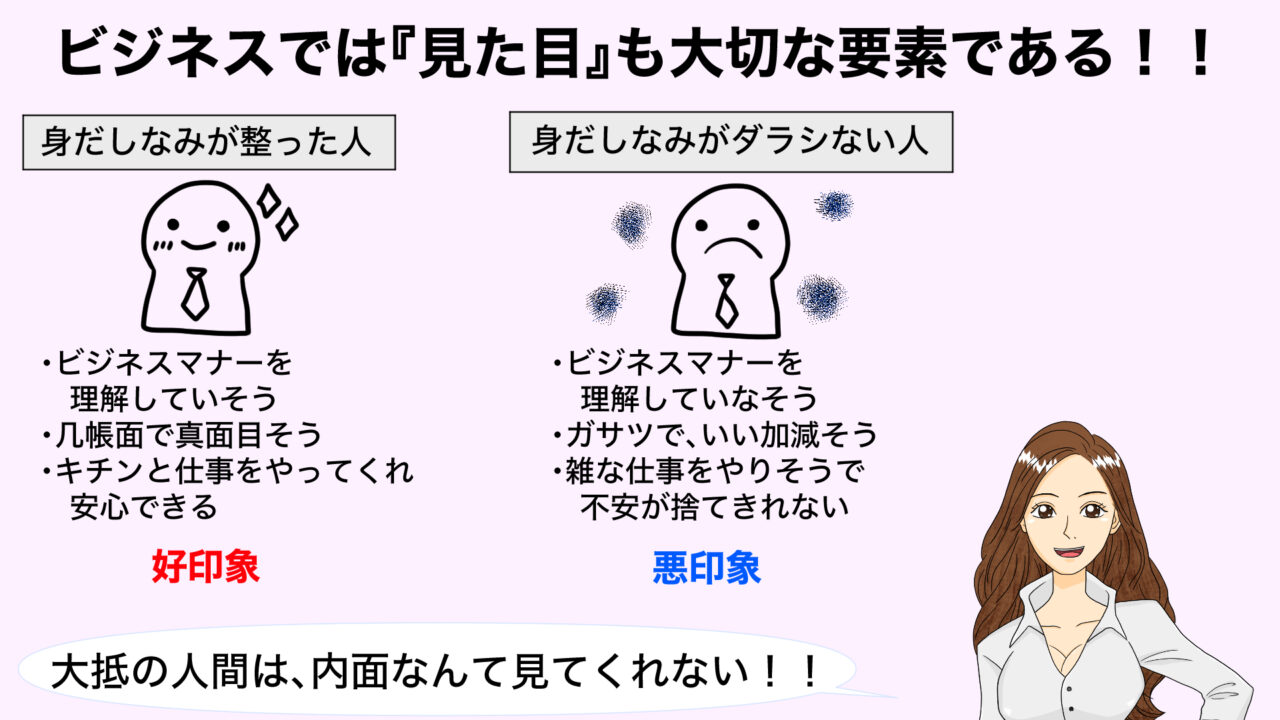

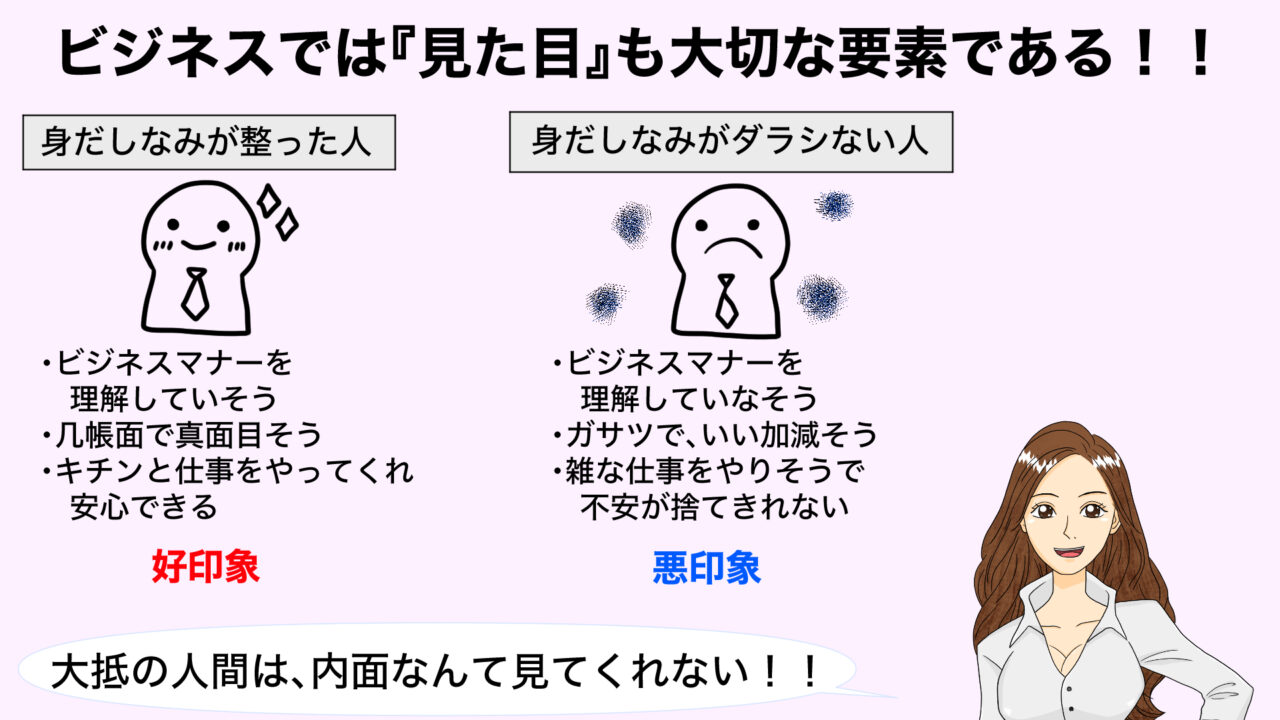

良い見た目を周到に整えておけ

先に挙げた、マキャベリの言葉から得られる教訓としては「人間とは、自分に与えられた断片的な情報のみで、相手に対する評価を早急に下してしまう」というコト。

例えば、男女の恋愛シーンにおいて「大事なのは見た目(容姿)じゃなくて、やっぱり中身(性格)だよ!!」なんて…

この上なく、ピントがズレた『ご都合主義』が、ご世間様じゃ、まかり通っておりますが、基本的に人間は見た目で判断する生き物なのです。

当然!!

グラマラス悩殺ボディを持ったモデル美女

女を騙す甘いマスクを持ったハンサム色男

VS

貧相な『ツルペタ・おっぱい』ブサイク女

『チビ・デブ・ハゲ』三重苦を抱えたブ男

であれば・・・

要するに、あなたの内面を知らない相手、特に初対面の相手などと接する場合などでは…

あなた自身が、どのような見た目(態度や雰囲気)を相手に対して見せるかで、相手が感じる印象が大きく変わってしまうワケです。

誰もが腑に落ちるであろう話は、まさしく『身だしなみ』でしょう。

例えば、あなたが勤める会社に、初対面となる取引先の営業マンが2人訪問して来た、としましょう。

そのうち片方は、身だしなみがキチンと洗練された人間で、もう片方は、ダラシがなく小汚い格好の営業マンだったとします。

では、この場合・・・

あなたは、どちらの営業マンの方が『より信頼できそうな相手だ』と感じるでしょうか?

やはり誰もが『身だしなみが整った』人の方に、より好感を持ち、より信頼に値する人間だと感じるはず。

もちろん、これは単に見た目だけの問題ではなくて…

社外の人間と会う際には、身だしなみをキチンと整えるという、基礎的なビジネスマナーを弁(わきま)えている人物なのか?

という、かなり大切な要素にも、大きく影響してくる話でもあります。

しかし、そうは言っても・・・

ダラシない格好の人の方が優秀である可能性もあるワケですが、こればかりは実際に仕事をしてみないと見えてこない要素でもあります。

要するに!!

表面的な『見た目』で判断され、自分の評価を地の底へ堕としてしまい、自分の能力を発揮するまでに至らなければ…

たとえ、いくら内面が素晴らしく高い能力を隠し持っていたとしても、まるで意味が無いワケです。

②他人に厳しく自分に甘いのが人間の性

自身の力量を過信せず見積りは低めに

「自分の力を過信しすぎて失敗しちゃったよ…」なんて失態は、誰でも一度くらいは経験があるはず。

コレに関しては、ほとんどの事柄に共通して言えることですが、人間は他人に対して厳しく、逆に、自分に対しては甘くなりがち。

そうは言っても・・・

世の中には、自分に対して厳しい人も一定数いますが、常に24時間365日『ストイックな姿勢』を維持し続けることができる人間は、そうそう存在しないモノです。

こうした人間の傾向は、仕事に対する『遂行能力の評価』などでも同じコトが言えます。

例えば、周囲から見た時「やれなくはないと思うけど、少し心配だなぁ…」というギリギリのラインであるにも関わらず、本人の見積りでは『割と余裕』という判断のケース。

ところが実際に、その仕事に着手してみると「想定よりも大幅に時間が、かかってしまった…」なんて事態に見舞われてしまう。

これは仕事の難易度に対する見極めの甘さや『計画性の無さ』という側面も十分に考えられますが…

自分の力への『過信』が、仕事の遅延を引き起こした原因とも言えるはずです。

人間は自分の事柄に関しては極めて評価が甘く、容易に欺かれるものであって、この禍から身を守ることは難しい。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

人間が、自分自身の力量を『過大評価』してしまい、失敗に終わるケースは、きっと昔から、よくあったコトなのでしょう。

すなわち、自身に対して何かしらの評価を下す際は『最初に思い浮かべたモノ』よりも『割り引いたモノ』が、本当の姿だと考えた方が無難と言えます。

特に仕事に関する事柄の場合は、なるべく低め低めに見積もっておいた方が、確実でしょうし、他人に対して不要な迷惑をかけずに済むってモンです。

それこそ!!

あなたが自分の能力を『低めに評価』して引き受けた仕事であれば、約束した期日よりも早く仕事を終えられる可能性がビッグなワケで…

あなたに仕事を依頼した相手の期待値は、あなたが仕事を引き受けた際に申告した通りなので、あなたとしては「フツーに仕事を進めていただけだったんだけどな〜」と感じていたとしても、

相手は「◯◯さん(あなた)、かなり頑張ってくれたんだな!」と解釈してくれ、喜んでくれるかもしれません。

自分の力量を正しく査定する必要アリ

ここで問題になってくるのは・・・

仕事を引き受ける際に『自分の力量を、どう査定するのか?』という部分に、フォーカスが当たるはず。

まず大前提として、仕事には必ず期日があり「◯日以内に」と相手側から期日を指定されるケースもあれば、仕事内容の説明を受けた後に「どのくらいの日程で、できますか?」と相手から聞かれる場合もあるでしょう。

この時!!

自分が最大限にチカラを発揮した想定で、日程切りをしてしまうと、大抵の場合は『期日を守れない』というダラシねぇ落ちに収束してしまいます。

そもそも私たち人間は、長期間に渡って…

狂気を越える殺気じみた執念を持ち、高いモチベーションを維持し続け、目一杯にチカラを発揮し続けるのは極めて困難な所業であり、

それこそ、己を死の淵(ふち)まで追い込める、ひと握りの『デキた人間』でもない限り不可能と言えるでしょう。

あらかじめ先方側が、万一の場合に備え『余裕』を確保していることもあり、1日から2日程度の遅れなら問題が無いケースもありますが、必ずしも、そうだとは限りませんし…

何より!!

『問題が起きなかった』としても、あなたの信頼が地の底に堕ち、信用に致命的なキズが付くことは必至です。

よって『期日の設定』としては、自分が持ちうる力量の60%~70%程度で仕事をした場合を、あらかじめ想定しておくのがgoodです。

もしかすると「それは低すぎなんじゃ?」なんて風に、あなたは今、心の中で感じたかもしれませんが…

コレは体調不良などによる『能力低下』などの懸念材料も考慮した上での見解です。

ですが、万が一に、億が一に、兆が一に、那由他が一に『もしも』自分の能力に対して6割から7割を想定した期日で日程を設定し、それでも約束を守れないとしたら…

過去の仕事状況等を再確認した上で、自分の『力量評価』を見直した方が賢明な判断と言えるでしょう。

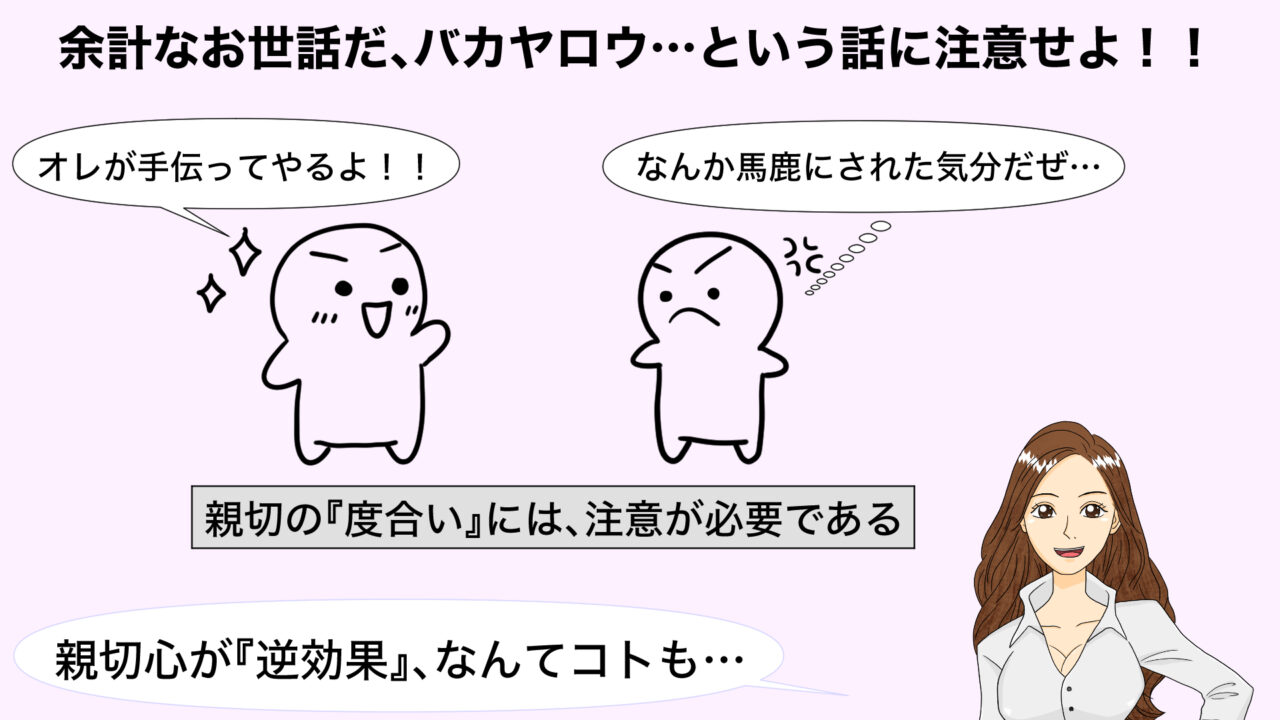

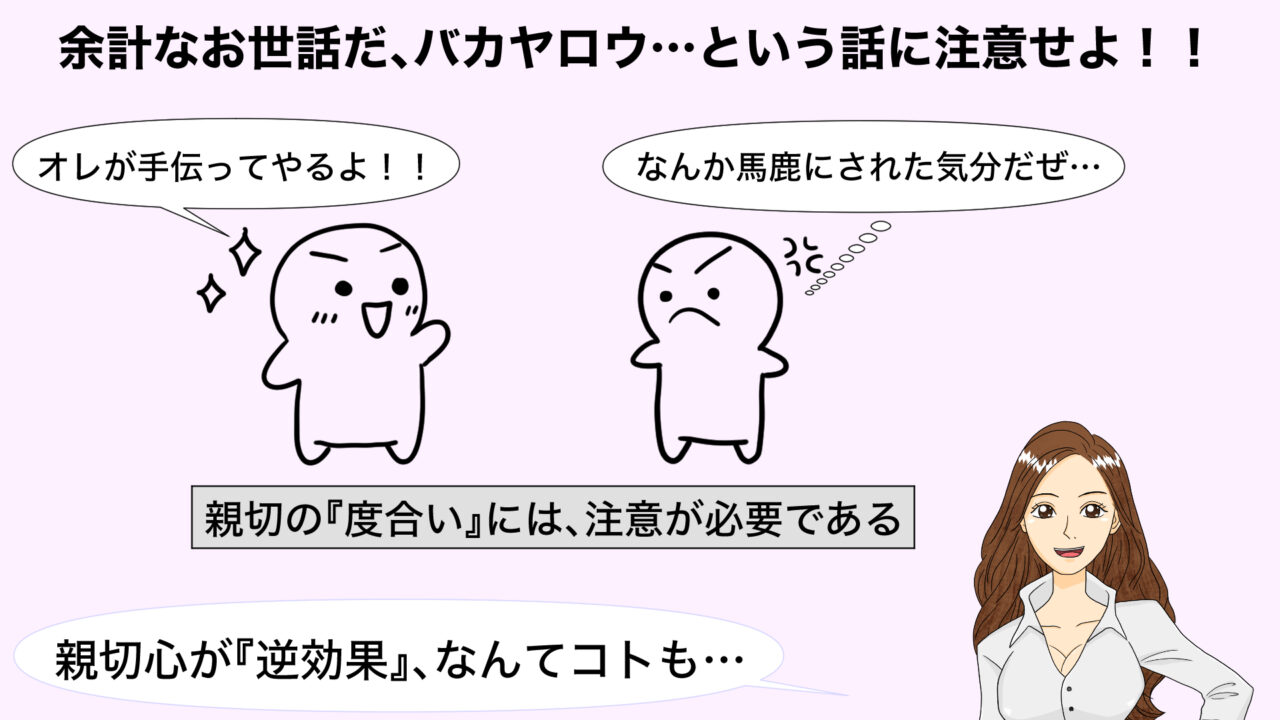

③優しさや親切心が仇となる危険性

人間の悪に火を付けた善行の実例

一般的に『善』とされる行動とは・・・

周りから賞賛されることはあっても非難されることはなく…

ましてや、それが原因で『誰かの気分を害す』などとは、基本的に誰も考えないでしょう。

が、しかし!!

マキャベリの言葉の中には、こんな名言があるのも、また事実なワケで…

常に考慮しておくべきことの一つは、人の恨みは悪行からだけでなく、善行からも生まれるということである。

心からの善意でなされたことが、しばしば結果的に悪を生み、人に恨まれることが少なくないからである。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

原則『恨み・恨まれる』という状況とは、誰かの行為によって、他の誰かが不利益を被ったり、不都合が生じた場合に起こりえる代物です。

それこそ私たち人間が、他人に対して、恨みの感情を心に抱く『理由』は多岐に渡りますが…

中には『善』と信じて行った行動や、その結果が、他者の信じている価値観や主義主張と対立してしまったり、他者に対して図らずも不利益を与えてしまうことがある、という話です。

例えば、パキスタンの『マララ・ユスフザイ』は、女性が教育を受けられる権利を訴え続けて、ノーベル平和賞を受賞しました。

その一方・・・

女子教育を敵視していた武装勢力にとっては、彼女の主張は決して容認できるモノではなく、彼女は武装勢力に襲撃されることになったのです。

ゴリラの研究で著名なアメリカの生物学者『ダイアン・フォッシー』は、アフリカに渡ってゴリラの保護活動をしました。

彼女は密猟者に対し、次第に攻撃的になっていき、やがて「ゴリラの生活を脅かす」という理由で観光業会とも対立してしまいました。

そして最後は、何者かによって暗殺されたという話もあります。

人権や動物保護の観点から見れば、彼女たちが取った行動は『善行』と言える素晴らしき行いであるはず。

しかし・・・

武装勢力から見れば、マララは容認できなかった存在であり、密猟者や観光業界から見れば、ダイアンは宿敵であり頭痛のタネでもあったのです。

つまり民間人でさえ、こんな悲劇を招いてしまうというコトは、権力を持つ君主や政治家は尚更なワケです。

特に何かを改革しようとする際、一般的に見た時、それが善行であったとしても…

利権などの甘い汁を人知れず啜(すす)っていた連中にとっては、まさしく権益を失うことに繋がるので、善とされていたコトが悪にスリ変わってしまうワケです。

そのため、図らずも他者にドス黒い感情を抱かせる結果になり、非道な手段や暴力の標的となってしまうことがあるのです。

過剰な手助けは相手にとってマイナスに

こうした状況は、ビジネスでも起こり得るコトで…

例えば、何かの仕事で苦戦している人がいるとして、あなたが手伝うことになったとします。

例えば、この時・・・

『ほぼ、あなた1人で仕事を終わらせた』ような結果になると、かなり面倒クセぇ問題を引き起こすキケン性があるのです。

そもそも『仕事で苦戦している』という状態は…

慣れない仕事を学んでいる状況、いわゆる『発展途上の状態』とも言えるワケで、あなたが過剰に仕事を頑張り過ぎてしまうと、その本人の成長を邪魔してしまう結果になってしまうのです。

それに加えて・・・

相手の自立心が強いケースであれば「自分の仕事を取りやがって…」と相手が密かに感じる恐れもあり、プライドが高い人間が相手であれば「能力が高いからって、イチイチ見せつけやがって…」などと、

相手の心の中に、ネチっこい嫉妬心を生み出す結果に収束してしまう可能性もあるのです。

確かに、今回のテーマである『恨み』ではありませんが、あなたへ抱く負の感情なのは同じコト。

せっかく手伝ってあげたのに、相手から『マイナス感情』を水面下でビシビシ向けられたのでは、こちら側としてもガッカリしてしまいます。

要するに!!

手を差し伸べること自体は決して悪いコトではありませんが…

『どの程度まで手助けをするのか?』といった度合いや加減には、くれぐれも注意が必要なのです。

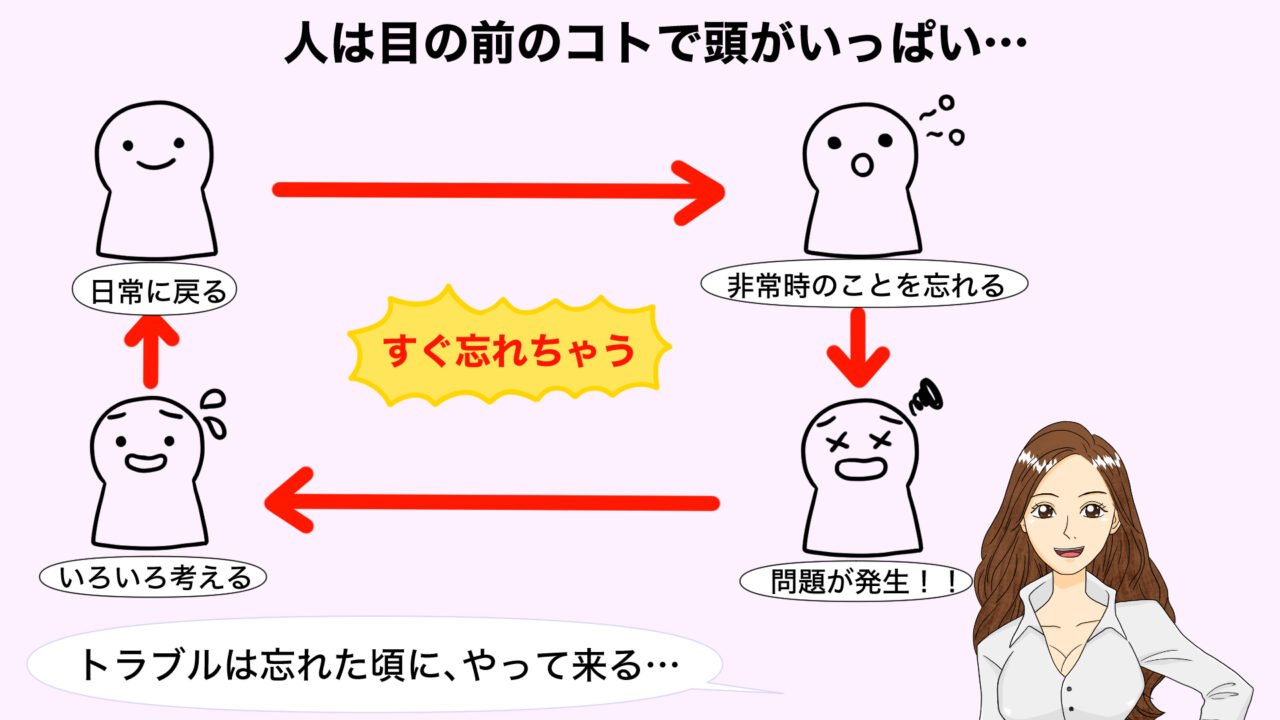

④平時に非常時のことを考えられない人間

非常時への備えをサボるのは皆同じ

人は大きな事故や災害がニュース番組などで報じられると不安を覚え、その時は「万一の場合に備えなければいけないぞ!」と、誰もが感じるモノ。

ですが・・・

ひと度、メディアが報じなくなれば、基本的に誰も彼もが災害の記憶などを、忘却の彼方へ追いやってしまい、気づけば忘れ去っているモノで…

目の前にある多忙な日常に気持ちが囚われてしまい、いざって時のための準備を、ついつい怠ってしまうワケです。

もちろん実際に周到な備えを用意する人や、勤め先で避難経路などの情報を、キチンと確認する人も中にはいるでしょう。

しかし、そうした人たちですら、普段の日常生活では災害のコトなど、露(つゆ)ほども考えていないのです。

もしも、常に『災害への備え』を怠らない人間がいるとすれば、過去に大きな災害や事故に遭った経験がある人たちくらいでしょう。

そして・・・

まったく備えをしていなかった大半の人々は、いざ自分自身が非常事態に巻き込まれてからアタフタと慌てふためくコトになると、いつでも相場は決まっているのです。

マキャベリは、こうした人間の習性について、土地を他人に奪われてしまった領主のことに触れつつ、こんな言葉を現代まで残しています。

晴天の日に、翌日は雨が降るとは考えないだけである。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

マキャベリは、平和な状態の時に備えを怠ったのは、領主たちの『怠慢』と厳しい指摘していますが、その一方で、こんな風にも述べているのです。

こうした点は、人間に共通する弱点だ。

外交官・政治思想家

Niccolò Machiavelli

ニッコロ・マキャベリ

平和な時に、人間が非常時のことを忘れてしまうのは、今も昔も変わらない『人間の性(さが)』というワケです。

イケイケ好調の時こそ慎重な備えを

マキャベリも度々、著書の中で指摘していますが・・・

人間とは、目先のコトに心を奪われやすい生き物なのです。

一般的に『天災は忘れた頃にやってくる』という言葉もある通り、基本的に大きな災害は毎年起きるモノではありません。

そのため、私たち人間は『災害が起きる』ということ自体を、どうしても忘れてしまいがちなのでしょう。

仮に、大きな災害や事故などが、自分の身の周りで頻発するような環境下で生活をしていたのであれば、きっと備えを怠るような人間は1人もいないはず。

なぜなら、そんな危険な環境で暮らす人々にとっては、自分の命が脅(おびや)かされる大災害や事故に遭うのが『目の前』の日常だからです。

当然、備えをサボれば生き残ることができず死を迎えるワケで、非常事態を警戒して抜け目ない準備を整えておくことも生活の一部であり、日常のルーティーンになるのです。

もしかすると・・・

私たち人間が大災害や事故を、常に想定し続けることができれば、災害や事故を『日常のモノ』として認識できるのかもしれません。

しかし、すでに平和が日常になってしまっているため、常に非常時をピリピリ想定し続けることは、現実離れした話と言って差し支えないでしょう。

また、ビジネスにおいても、こうした『人間の性質』に対して、注意すべきコトは同じで…

例えば、仕事が順調にトントン拍子で進み、何1つトラブルが起きない良好な状態が継続すると、どうしても警戒心が薄れてしまいがち。

そして!!

気持ちが『ダルンダルン』に緩み切った時が、かなり危険で…

そんな局面で私たちは往々にして、凡ミスや致命的なミスを犯してしまい、オロオロと動揺しながら慌てて対処に追われるというワケです。

ビジネスとは、時に乗じて前へ突き進むことが極めて重要であり、特に企業の業績が好調な時は、勢いのある人材ばかりに目が行きがち。

ですが、前進するためには『盤石な足元』が、そもそも大前提なのです。

企業や組織全体の『空気感』が、何やら浮き足立ち、ウカウカ浮かれた状態の時こそ…

妙なトラブルで足元をすくわれないためにも、後ろを振り返って警戒する『慎重な人材』が重要になってくることを、肝に銘じておく必要があるのです。

また、関連した内容で「結果が良ければ手段は正当化される」という、マキャベリズム(権謀術数主義)から学びを得た『リーダー13の仕事術』についての記事はこちらからお読み頂けます。

まとめ

今回は『ニッコロ・マキャベリ』が現代まで残した12の名言を参考にしながら、経営者に必要な人間関係のスキルについて、あなたに熱っぽく語ってきました。

いかがだったでしょうか?

企業のトップに君臨する経営者とは、いわゆる『人を使う立場』であるため、少なくとも人間が持っている性質や心の動き(心理)についての素養は習得すべき必須科目なのです。

それに加えて、知識を体現できるだけの圧倒的なコミュニケーション能力も要求されるモノです。

今回は、あなたに対して、仕事やビジネスを主軸のテーマとした対人スキルについての内容を、クドクド話してきましたが…

当然、何気ない日常で交わす会話だったり、プライベートでのコミュニケーションでも役立つ内容です。

ぜひ!!

人生レベルで、今回の内容を役立て、あなたの人生を『より豊かなモノ』へ変貌させて下さい。

今日のチャレンジ

今日のチャレンジです。

今回は…

マキャベリの名言から着想を得た

12個の『対人スキル』の中から

1つだけ選んで実際に使ってみる

せっかく最後まで読んで頂いたので、ぜひ今回の記事を読んで知り得た内容を、実際のシーンで活用してみて下さい。

「目的のためなら、手段は正当化される」という少々、過激とも感じるエッセンスの数々を、今から約500年前に語ったマキャベリの著書の中でも有名な『君主論』は…

基本的に「君主に求められる資質や、どのように統治して国家を保つのか」について、マキャベリ自身の経験や君主の例などをもとにして論じたモノです。

しかし、たとえ国を治める統治者でなくても、参考にできる話は『山ほど』あるのです。

対人スキルNo.01

失敗からキチンと学びを得て

同じ失敗を決して繰り返すな

対人スキルNo.02

リーダーなら話術を鍛え磨き上げろ

対人スキルNo.03

不用意に本音を漏らすべきじゃない

対人スキルNo.04

部下の尻拭いは上司の役目である

対人スキルNo.05

普段から正当な評価をした上で

適切な報酬を部下に与えよ

対人スキルNo.06

豊かな想像力を身につけろ

対人スキルNo.07

不得意分野ではなく

得意分野にフォーカスを当てろ

対人スキルNo.08

率直な意見を言うヤツを大切にして

耳が痛い話でも真摯に受け止めろ

対人スキルNo.09

相手は表面的な要素でしか

自分を判断してくれないことを知れ

対人スキルNo.10

自分の能力を過信すべきじゃない

対人スキルNo.11

相手の立場や気持ちを熟考した上で

自分の行動を決めよ

対人スキルNo.12

常に緊急時の備えを用意せよ

(いざって時に慌てないために…)

私たちが人生において、しばしば抱え込む悩みタネとして挙げることができるのは『人間関係のトラブル』です。

そして人間とは、社会の中で生きるモノなので、やはり人との繋がりは切っても切り離せない絶対的な要素なのです。

今回、あなたに紹介した『マキャベリ12の名言』は、きっとあなたの人間関係をスムーズに進めてくれる潤滑油のような存在になるはずです。

ぜひ!!

仕事でも、プライベートでも、様々なシーンにおいて、今回の話を実際に生かし、活用して頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き

本当にありがとうございました。

あなたと出逢えた奇跡を大切に。

そして・・・

あなたの人生が

もっと素敵になりますように。

心を込めて。

裏・人生相談所

アカネ(渡邊 堅太)

「この記事、イイな!!」

と思ったら…

あなたにとって大切な人や

SNSで繋がっている友人に、

・LINE

・Twitter

・Facebook

・Instagram

などで、

この記事の『URL』を

紹介して頂けないでしょうか?

小さい力ながらも

本気で「日本を変えたい!」

と思って記事を書いています。

よろしくお願いします。